Berawal dari Pertanyaan-Pertanyaan

Tulisan ini hadir karena pertanyaan-pertanyaan seputar kontemporer yang berkelindan di benak saya, selama mengamati dan mendengar perkembangan seni pertunjukan (tari) kontemporer di Bali.

Apa itu kontemporer? Seberapa penting definisi kontemporer dipertanyakan? Pentingkah istilah kontemporer di Bali?

Ia telah hadir! Apakah kehadiran kontemporer berjarak atau melukai atau menghianati atau beroposisi dengan kesenian tradisi, klasik, ritual dan sejenisnya? Apa kontemporer selalu bermain di ranah hiburan? Apa tidak mungkin satu ketika tari kontemporer hadir sebagai persembahan di sebuah upacara keagamaan, mengingat seni adalah bagian dari persembahan (ritus diri) dan di Bali posisi kesenian tak lepas dari upacara keagamaan?

Definisi kontemporer yang paling lazim terdengar adalah bentuk pengembangan tari yang lepas dari pakem-pakem tradisi. Definisi tersebut mulanya untuk membedakan kontemporer dari tari kreasi baru sebagai bentuk pengembangan tari yang masih berpijak pada pakem tradisi. Di kemudian hari, definisi tersebut menimbulkan kecemasan para pengamat seni dan sebagai jawabannya muncullah penyelenggaraan festival kontemporer bertajuk kontemporer berbasis tradisi, kearifan lokal dan sejenisnya. Kemudian muncul istilah semi kontemporer, kontemporer tradisi.

Belum tuntas dialektika mengenai kontemporer, perkembangan seni pertunjukan di Bali berhadapan lagi dengan istilah tari eksperimental, happening art, postmodern, avant garde. Kebiasaan berpikir parsial kemudian menambah kegugupan kita dalam memetakan posisi kontemporer di ranah pertunjukan Bali.

Ketika berhadapan pada proses karya, bahkan ketika sudah tegas menyatakan diri akan menggarap bentuk kontemporer, tak jarang kita mengabaikan apa itu kontemporer, yang penting lakukan saja dulu prosesnya (improvisasi, eksplorasi, pembentukan). Bahkan saya sendiri sering mengabaikannya dan membiarkan proses mengalir secara intuitif digenapi metoda penciptaan yang saya peroleh di akademik.

Berhadapan dengan akademis, adalah satu keharusan memberi nama atau label pada bentuk garapan, apakah itu kontemporer, tradisi, atau kreasi baru sebagai sebuah tanggung jawaban akademik. Pada tahapan ini seringkali saya berhadapan dengan kebingungan menempatkan diri pada kolom mana karya tersebut berada. Kebingungan, utamanya jika pencarian karya mengantarkannya pada pengembangan yang sudah tidak dapat lagi disebut tari kreasi, namun masih berakar pada nilai-nilai ‘tradisi’ (tatwa/kearifan lokal) termasuk sumber gerak, sementara pemahaman mengenai kontemporer masih ambigu, refrensi pun tak mudah didapat.

Definisi-definisi Tentang Kontemporer

Helly Minarti dalam tulisannya Mencari Tari Modern/kontemporer Indonesia (2013) mengkritisi penggunaan istilah kontemporer yang begitu kerap digunakan di perbincangan dunia seni tari Indonesia, sementara makna dan cakupan definisinya tidak pernah didiskusikan secara diskursif, padahal sebagai sebuah system pengetahuan dan wacana (diskursus) istilah tersebut adalah topik yang paling tidak telah berkembang sejak seratus tahun terakhir di tingkat global.

Akibatnya, menurut Minarti, pengertian tari kontemporer di Indonesia cenderung disederhanakan sebagai istilah yang terlanjur popular dan berada di dua kutub yaitu semua karya seni tari yang bukan untuk konsumsi hiburan popular, namun secara bentuk juga bukan termasuk seni tari tradisional yang bersandar pada pakem-pakem yang sudah berlaku lama. Sederhananya, karya tari kontemporer adalah bukan tari latar di acara seperti Gebyar BCA atau pertunjukan dangdut Inul, tapi juga bukan tari sakral macam Bedaya Ketawang atau tari rakyat ala jogedan ledek Banyuwangi.

Lebih lanjut Minarti memandu wawasan mengenai kelahiran istilah kontemporer di Indonesia, merujuk kelahiran istilah tersebut di Eropa dan Amerika, kemudian siapa pelopor tari modern/kontemporer Indonesia, daerah mana yang menjadi titik awal berangkat dan terciptanya tari kontemporer di Indonesia, konsep-konsep yang membangunnya. Hingga sampai pada kesimpulan bahwa tari modern — terlebih kontemporer — adalah praktek yang bersifat transkultural dan transnasional (lintas budaya dan lintang bangsa), sehingga alamiah jika dalam taraf wacana pun adalah penting untuk mencari tempat berpijak yang juga mengandung kata-kata sifat di atas. Mencari dan merumuskan tari modern/kontemporer Indonesia barulah memasuki taraf berjingkat ke dalam wilayah diskursus dan filosofis ini.

Mencari dan merumuskan tari kontemporer di Bali, kesimpulan Putu Wijaya dalam Seminar Sehari Seni Pertunjukan Kontemporer, 1993, dalam makalah yang berjudul Kontemporer, menarik perhatian saya. Disebutkan bahwa hampir semua penghuni tontonan tradisional Bali adalah seni kontemporer karena pada dasarnya pemikiran kontemporer sudah terpraktekkan secara sehari-hari di Bali melalui konsep desa-kala-patra (1993: 27).

Sebelumnya Putu Wijaya menjelaskan bahwa konsep dasar kontemporer adalah pembesasan dari kontrak-kontrak penilaian yang sudah ada – bukan saja kedaluarsa, akan tetapi juga bisa – berbalik menjadi dehumanisasi, akulturasi dan dekadensi. Definisi pertunjukan kontemporer adalah segala tontonan yang mengandung arti, misi, gebrakan bahkan cukup percobaan untuk membebaskan diri dari kungkungan waktu, tempat, situasi; gondelan nilai-nilai usang, mayat-mayat pengembaraan spiritual yang tidak relevan lagi.

Kemudian Putu Wijaya mengklasifikasi wujud kontemporer dalam tiga jenis yaitu: 1) eksperimental, yang merupakan usaha untuk pencarian-pencarian idiom dan bahasa pengucapan yang baru atau segar, 2) konvensional yaitu memanfaatkan semua konvensi pertunjukan yang sudah diterima oleh masyarakat, namun memberikan nuansa baru atau lain/ lebih segar dari sebelumnya, dan 3) yang sering dilupakan dapat juga merupakan seni pertunjukan tradisional yang baik karena kemasan-semangat-orientasinya, maupun saat dan tempat, memungkinkan bersentuhan dengan manusia-manusia masa kini, sehingga menghadirkan pengalaman spiritual yang aktual.

Kemudian pada satu kesempatan diskusi serangkaian ulang tahun Geoks, singapadu, 2015, usai mengamati sejumlah tari kontemporer karya koreografer muda Bali, Sal Murgiyanto mengingatkan bahwa kontemporer bukanlah style atau gaya, melainkan sebuah pendekatan garap yang meliputi cara pandang seorang penata terhadap suatu hal yang terjadi di sekitarnya sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan, pertumbuhan dan pembaruan. Murgiyanto mewanti-wanti bahwa karya yang baik idealnya memenuhi ke dua unsur garap, bahwa selain berfikir tentang garap bentuk, garap isi juga hendaknya menjadi perenungan.

Kontemporer adalah Pengucapan Capaian Kesenimanan di Masanya.

Kemudian mari kita simak pertumbuhan seni pertunjukan di Bali. Setelah era klasik, era Palegongan yang demikian memesona, kemunculan Kebyar di Bali Utara seputar tahun 1914 diakui sebagai cerminan modernitas, dimana seni hadir sebagai ekspresi individu. Made Bandem menyebutkan kelahiran gong kebyar pertama diciptakan bukanlah untuk mengiringi tari, dia diciptakan sebagai lagu intrumentalia dan wadah bagi para komponisnya untuk mengekspresikan diri, kebebasan mencipta lagu baru, membuat aransemen yang rumit sebagai pertanda kreasi baru. Dalam perkembangan selanjutnya musik ini juga digunakan untuk mengiringi tari, dan tarinya pun disebut tari kebyar yang juga memiliki ciri sama dengan gong kebyar yaitu sebagai ekspresi individu atau kelompok yang penuh improvisasi dan komposisi tari yang rumit (Dibia, 2008). Setelah era tari kebyar/kakebyaran, kreasi baru, lalu apa?

Di pertengahan tahun 70 an, Dibia menawarkan angin segar bagi pertumbuhan seni pertunjukan Bali dengan menghadirkan karya Setan Bercanda, sebuah garapan yang disebut kontemporer dan menjadi tonggak kehadiran kontemporer di Bali. Meski Putu Wijaya dalam statemennya mengakui bahwa pada dasarnya pemikiran kontemporer sudah terpraktekkan secara sehari-hari di Bali melalui konsep desa-kala-patra, namun saat itu masyarakat Bali tidak serta merta ramah terhadap kehadiran genre baru ini. Lebih dari satu bulan, Setan Bercanda menjadi “bulan bulanan” media masa, menciptakan polemik di media masa baik surat kabar maupun televisi hingga menjadi wacana seminar. Ketakutan utamanya adalah kehadiran karya kontemporer ini akan melukai seni tradisi, karena lepas dari pakem atau norma-norma tradisi.

Selanjutnya, tahun 90-an, masyarakat mulai mengakrabi kehadiran kontemporer sebagai salah satu solusi di tengah ke-“mandeg”-an kreativitas tari kreasi baru. Kontemporer mulai hadir di berbagai perhelatan seni, termasuk Pesta Kesenian Bali. Ajang lomba, apresiasi dan diskusi mengenai tari kontemporer pun marak. Kegelisahan yang sama masih menghantui, tradisi!. Jangan sampai kontemporer merusak tatanan norma pertunjukan yang sudah diwarisi, jangan sampai kehadiran kontemporer membuat generasi muda melupakan akar tradisi.

Lalu hadir seni kontemporer berbasis tradisi, interpretasi pemula akan menghadirkannya sebagai tempelan-tempelan, kutip-mengutip bentuk yang sudah ada, bentuk tradisi bertemu bentuk-bentuk yang baru dikenal. Meminjam bentuk-bentuk eksotik dari bahkan dari daerah tak dikenal melalui penjelajahan teknologi di era globalisasi. Ada pula yang sekadar meminjam teks atau naskah kuna untuk memberi rasa kearifan lokal, tujuannya untuk menyatakan jati diri. Karya kontemporer tentu bukan tempelan-tempelan itu, arahnya sudah jelas pembaruan, interpretasi baru. Interpretasi baru tidak saja pada tataran teks sebagai naskah pertunjukannya tapi juga pada format pertunjukannya.

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana format kontemporer yang sesungguhnya? Mencari format kontemporer adalah pekerjaan sia-sia, karena ketika kontemporer telah bertemu dan mapan dalam formatnya ia tak lagi bisa disebut kontemporer. Kontemporer bukan barang instan yang didapat dengan meng-“copy-paste” format yang sudah ada. Jika kontemporer menuntut adanya interpretasi baru, maka ia dihasilkan melalui proses perenungan bahkan kontemplasi yang panjang. Karenanya kontemporer bersifat sangat individual, karena hasil perenungan setiap individu tidak mungkin sama.

Menggarap kontemporer bukan menggarap bentuk tetapi memerlukan kecerdasan berfikir yang kontemporer juga. Cok Sawitri dalam artikel mengenai bagaimana membangun konsep seni kontemporer menyebutkan bahwa keliaran dan keserampangan ide tidak cukup untuk mengklaim diri tengah berada pada proses kreatif kontemporer, diperlukan pemikiran yang radikal, keberanian untuk mendekonstruksi dan keterbukaan pada dunia kritik seni (2016).

Tahun 2000-an, Dibia pernah menyampaikan kehadiran proses kreatif sanggar Maha Bajra Sandhi yang kental dengan warna tradisi sebagai karya yang bersifat kontemporer. “Inilah salah satu karya kontemporer yang berakar pada tradisi”, ujarnya saat itu, menerangkan bahwa lepas dari pakem bukan berarti kontemporer dapat begitu saja meninggalkan tatanan atau nilai tradisi.

Kini, setelah 25 tahun perjalanan Maha Bajra Sandhi, temuan-temuan yang sudah terpola, pementasan yang berulang-ulang, istilah kontemporer tentu sudah berjarak dari pementasannya.

Dalam diskusi-diskusi kontemporer di Bali, seringkali saya mendengar bahwa sifat kontemporer memang sudah ada sejak kemunculan seni di Bali. Sanghyang ketika pertamakali muncul adalah kontemporer di masanya, demikian pula halnya dengan gambuh, legong, kebyar Taruna Jaya, Oleg dan seterusnya. Kemunculan-kemunculan karya tersebut mampu menggebrak penonton dan membawa perubahan besar bagi perkembangan seni pertunjukan di Bali.

Kehadiran seni-seni baru di zamannya itu kemudian menjadi kiblat dan tersebar di daerah-daerah lain Bali. Pada masa penyebarannya pun, pembaruan selalu ada untuk memunculkan karakteristik kedaerahan masing-masing. Sebut saja Peliatan, setiap tarian yang hadir ke wilayah ini menjadi sedemikian berbeda dengan tarian yang sama yang beredar di wilayah lainnya. Tidak saja karakteristik kedaerahan, setiap individu yang layak disebut pregina pun tampil dengan karakteristik tersendiri. Demikian dinamis, penuh eksperimen.

Pencarian atau perjalanan berkesenian yang sempat saya dengar dari seniman di era 40-an misalnya, Ida Pedanda Gde Made Jelantik, memiliki seledet diawali dengan gerakan mata melingkar-lingkar sebelum lalu menghentakkan bola mata ke sudut atas bersamaan dengan hentakan kaki ke tanah/kalangan, tentu beliau punya alasan filosofis mengenai gerakan tersebut.

Kemudian Ida Made Kedot pada satu kesempatan pertujukan meminta sepasang “ajudan” beliau untuk menyalakan prakpak (daun kelapa yang kering diikat kemudian dinyalakan sebagai sumber cahaya) kemudian mengikuti langkah beliau menari hanya untuk menerangi bagian wajah, terutama mata. Beliau akan marah jika cahaya menimpa bagian tubuh lainnya, begitu kisah para saksi pertunjukan di masa itu.

Di Desa Kastala, Bebandem, Karangasem misalnya pada tahun 60-an pernah ada Kecak Janger yang terkenal dan dicari penonton, karena pada adegannya terdapat akrobatik bertumpang-tumpang semacam cheer leader. Dan banyak lagi kisah-kisah eksperimental yang menarik perhatian. Terdengar menarik karena demikian berani, berani melakukan ‘penyimpangan’ dari yang kecil hingga yang radikal.

Mari kita bandingkan di era sekarang, entah kenapa sepertinya ada satu ketakutan pada masyarakat bahwa keaslian tradisi adalah harga mati. Satu “penyimpangan” kecil pada paileh atau ragam gerak misalnya, dianggap tidak asli, celakanya lagi dianggap “salah”.

Kita simak ajang lomba kontemporer selalu mencari acuan (penata) ke lembaga institusi formal terkait, padahal daya cipta adalah milik setiap insan. Bukankah legong atau kebyar lahir jauh sebelum institusi formal ada? Sepertinya ada yang hilang dalam proses kreatif kita, rasa percaya diri terhadap kecerdasan intuitif kita. Mencari acuan kemudian terpaku pada acuan, lambat laun menjadi gerakan pembakuan dan terjebak didalamnya. Padahal tradisi sendiri bukanlah barang mati, ia adalah sesuatu yang bergerak linier dan Bali telah membuktikan hal tersebut dengan lahirnya karya-karya cemerlang di masa lampau.

Kemudian kembali bermuara pada pertanyaan, setelah kebyar lalu apa? Spirit kontemporer kemudian menjadi hal yang sangat dipentingkan di era ini.

Sebagai pelaku seni yang tumbuh di Maha Bajra Sandhi (MBS), saya mencoba menggunakan pencarian Eksplorasi Estetika Religius yang dilakukan oleh Granoka, penggagas MBS dalam memformulasikan temuan-temuannya, untuk menjabarkan peta kontemporer di Bali. Berangkat dari pemahaman mengenai “penyimpangan”. Kata “penyimpangan” mengandung arti cara atau proses yang memisah atau membelok dari jalur induknya. Pengertian penyimpangan dalam dunia seni berbeda dengan dunia hukum yang berkaitan dengan norma-norma atau aturan.

Dalam sebuah seminar nasional di ISI Denpasar, Oktober 2016, R. Chairul Slamet menanyakan di mana keberanian untuk melakukan penyimpangan-penimpangan? Bahwa kebakuan dalam dunia seni telah menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang sejatinya memberi rasa greget pada pementasan tersebut.

Dalam konsep musik Bali, penyimpangan disebut sebagai panyorog atau pamero, pertemuan dua nada yang kemudian melahirkan nada lain. Pamero yang jika dimainkan dalam komposisi yang tepat akan membawa perasaan hanyut dalam getaran estetik, makesyor, macelos. Pertemuan atau patemon dalam konsep Bali adalah proses kreatif itu sendiri. Patemon bukanlah menempelkan melainkan sintesis atau paduan atau campuran yang menghasilkan hal baru.

Penyimpangan atau deviasi merupakan salah satu indikator terjadinya transformasi atau peralihan bentuk. Dan transformasi karya merupakan jembatan menuju lahirnya bentuk baru. Kelahiran bentuk baru seperti yang diharapkan dalam spirit kontemporer. Kelahiran bentuk baru merupakan pertanda kehidupan (tidak mandeg), keberlanjutan dan merupakan esensi dari kelanggengan itu sendiri. Satyam Siwam Sundharam, Navyo Jayatam Rtam (benar, suci, indah, biarlah ritus baru tumbuh), demikian sejak lampau Rg Weda kitab suci tertua mengamini pentingnya pertumbuhan, kebaruan yang terus bertumbuh.

Penyimpangan juga tidak semena-mena, bukankah keliaran atau keserampangan ide saja tidak cukup untuk menyatakan diri sedang berada pada proses kreatif kontemporer. Kemudian adakah rambu-rambunya? Rambu-rambu yang dimaksud tentu tidak seperti kriteria penjurian, atau mengarah pada aturan baku, melainkan mempertanyakan kembali tujuan seni, tujuan kita berkesenian.

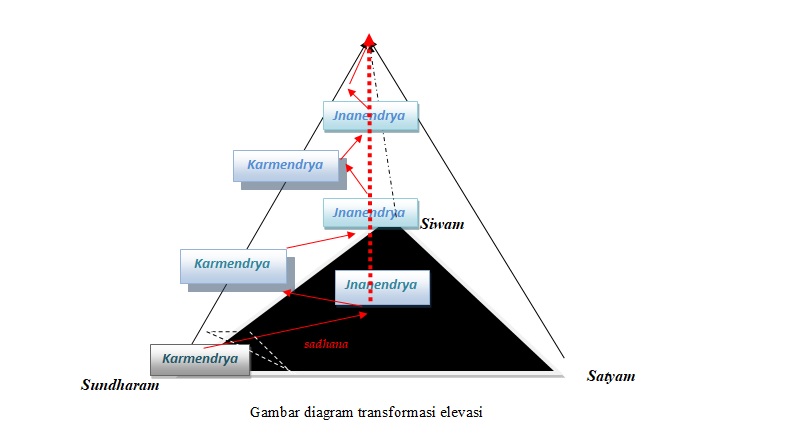

Granoka menjelaskan dalam peta segitiga satyam-siwam-sundharam ada dua arah berkesenian. Pertama bersifat karmendrya (kesenangan semata), kedua, bersifat jnanendrya (roh pengetahuan). Kedua sifat ini bukan klasifikasi, melainkan arah dimana keduanya terhubung dalam transformasi elevasi. Transformasi elevasi maksudnya perubahan tidak sekedar bentuk (form) semata namun terjadi kenaikan (elevasi) pemahaman atau kesadaran dalam proses kekaryaan, sesuai dengan tiga tahapan stadium hidup yaitu: estetika, etika, religius.

Pergerakan kesadaran dari karmendrya menuju jnanendrya tersebut, oleh Granoka disebut sebagai refilosofi ke Bajrabumi. Bajrabumi adalah keberterimaan setiap orang sebagai dampak yang muncul karena adanya sadhana. Sadhana adalah kesungguhan perilaku dalam menjalani proses kreatif sebagaipersembahan (yadnya) yang bersumber dari pikiran dan badan, dilakukan tanpa pamrih sebagaimana pekerja sosial, disebut niskamakarma. Jadi tidak ada proses instan, diperlukan pengalaman mengalami, kesungguhan niat dan keikhlasan dalam setiap prosesnya. Tranformasi elevasi tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut:

Keterangan diagram:

Segitiga berwarna hitam adalah bidang horizontal stadium hidup estetika (sundharam), etika (satyam) dan religius (siwam). Garis putus-putus berwarna merah adalah garis vertikal dari pertemuan ketiga intensitas sundharam, satyam dan siwam. Ekspresi bercorak karmendrya di mulai dari sudut kiri bawah menunjukkan bahwa estetika merupakan gerbang utama dalam stadium hidup. Dalam wilayah segitiga ini (perhatikan garis putus-putus berwarna hitam yang membentuk imaji segitiga), intensitas sundharam lebih besar dibandingkan dengan aspek satyam dan siwam. Dengan demikian karmendrya dalam wilayah ini didominasi oleh faktor keindahan dalam bentuk ketrampilan. Tanda panah merah merupakan sadhana yang mendorong pencarian bentuk karya mencapai keseimbangan intensitas antara sundharam, satyam dan siwam disebut jnanendrya. Sadhana mendorong jnanendrya untuk mencapai bentuk ekspresi karmendrya dalam persepsi yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga mencapai kesempurnaan. Dengan demikian, dalam imagi dapat dibayangkan terdapat tumpukan segitiga bertumpang-tumpang membentuk meru yang oleh Granoka diistilahkan sebagai trapspiration epistemology (jnanendrya) (Satyani, 2014).

Kenapa kontemporer yang kekinian itu harus dikait-kaitkan dengan jnana, maha pengetahuan atau pengetahuan tentang “ketuhanan”?. Jika prinsip ketuhanan adalah pencarian tentang kebenaran yang hakiki, bukankah ia terus bergulir seiring waktu? Adanya tafsir-tafsir menunjukkan bahwa pencarian terus berlanjut untuk mengaitkannya dengan konteks kekinian. Pengetahuan bersifat mengalir, mengikuti dan mengatasi zaman. Jnana tidak sama dengan agama.

Agama adalah wadah atau lembaga dari pengetahuan tersebut, sementara jnana adalah ruh dari pengetahuan tersebut atau nilai-nilai filosofi yang terkadung di dalamnya. Jnana bersifat melampaui keberadaan wadah tersebut. Mengarahkan pikiran pada jnana yang terkandung pada konsep karya yang sedang ditekuni, sama halnya dengan mengarahkan pencarian pada proses yang panjang (tidak instan), bahkan melampaui masa hidup kreatornya.

Kita simak kisah panjang Legong atau Kebyar yang bentuk-bentuk karyanya hingga kini masih menjadi inspirasi. Penekanannya adalah berpikir kontemporer juga memerlukan pemikiran yang berdalam-dalam, meminjam cara berpikir filsuf. Mendialogkan isi pikiran, baik dengan diri sendiri maupun mengujinya dengan membuka hati untuk mendengar masukan bahkan kritik dari pihak luar. Berpikir demikian akan membangun bobot garapan atau garap isi.

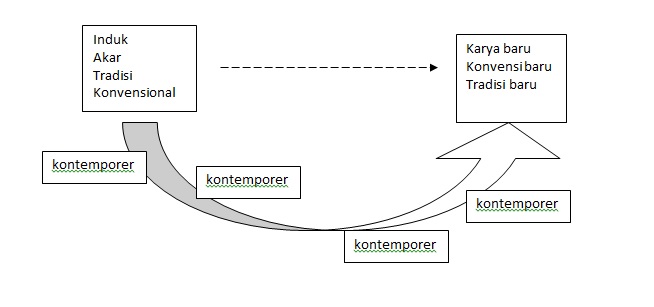

Pondasi berpikir yang kuat melalui perenungan ataupun kontemplasi akan memberi dasar pijakan yang kuat ketika melakukan penyimpangan dan kemudian membangun interpretasi baru. Apakah ia berangkat dari seni klasik ballet, modern dance, pencak silat/bela diri, tarian di wilayah Asia, Afrika dan lainnya, singkatnya kontemporer berangkat dari penyimpangan terhadap konvensi yang sudah ada. Sementara dasar pijakan atau titik berangkat itu akan memberikannya karakteristik atau ruh pada karya. Semacam gen atau DNA pada manusia, dimana meski telah beregenerasi atau mengambil wujud/bentuk yang baru, gen tersebut tetap tersimpan. Mungkin awalnya penyimpangan tersebut dilakukan dengan tempel-menempel, inovasi, eksperimental, namun arah kontemporer tetaplah kebaruan. Semangat pembaruan dalam proses kekaryaan yang harus selalu dijaga. Pembaruan yang terarah (lihat kembali diagram transpiration epistemology gaya Granoka).

Berikut adalah diagram penyimpangan atau deviasi kontemporer menuju ke-“baru”-an atau dalam bahasa Murgiyanto disebut sebagai pendekatan garap. Sementara itu dalam proses karya, kontemporer tetap melalui proses karya pada umumnya sebagaimana dijabarkan oleh Alma Hawkins dalam tiga tahapan atau lima tahapan proses kreatifnya, atau teori proses kreatif dari para ahli-ahli tari lainnya. Yang membedakannya dari pola penataan tari tradisi atau kreasi baru adalah tingkat perenungan/kontemplasinya karena dalam kontemporer menuntut adanya temuan, tidak sekedar ramuan. Sementara yang membedakan hasil capaian masing-masing individu (penata) adalah sedikit banyaknya muatan pengalaman estetis yang dimiliki serta keberanian, komitmen dan keikhlasan menjalaninya (sadhana).

Akhir kata, semoga riak-riak pemikiran dalam tulisan ini dapat memberi ruang dialog dalam memetakan arah dan membangun seni kontemporer di Bali. Saran dan kritik dari pembaca sangat berarti untuk perbaikan tulisan ini. Selamat berkarya! [T]