TRI KARANA SWARŪPA : Temuan Ida Wayan Oka Granoka untuk Menjawab Tantangan Zaman[i]

Tidak ada kemuliaan, tanpa penderitaan!

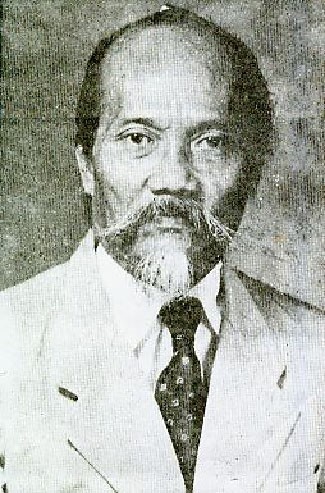

IDA Wayan Oka Granoka adalah sosok seniman, budayawan, dan filsuf Bali abad ke-21 yang penting kita catat salampah lakunya dalam bentang sejarah intelektual Bali. Meskipun dari awal harus diakui, tak sedikit yang mengalami tantangan yang terjal dan pendakian yang tertatih untuk memasuki dwara pemikiran beliau. Namun demikian, kita yang meyakini ada sari pengetahuan di balik helai demi helai mahligai kekaryaan Granoka pasti menemukan jalan. Entah lapisannya hanya di kelopak terluar atau hingga sari di kedalaman tentu tergantung dari usaha, pun juga mungkin karma.

Tantangan dalam memasuki cakrawala dunia Granoka itu barangkali disebabkan oleh sejumlah hal. Pertama, semaian pengetahuan yang dirajutnya bersumber dari berbagai bidang ilmu, seperti filsafat, fisika, biologi, linguistik, matematik, antropologi, dan yang lainnya. Orang-orang yang saat ini cenderung pada satu pengotakan jenis pengetahuan tertentu pasti mengalami sumbatan dan hambatan dalam memahami pemikiran-pemikiran Granoka. Sebab, beliau sendiri berusaha keluar dari kotak itu untuk mencapai titik-titik pertemuan pengetahuan secara holografis [saling terhubung dan tersambung].

Kedua, dalam proses penuangan gagasan, terdapat istilah-istilah khusus dari pengetahuan Barat yang disandingkan dengan pengetahuan yang digali dari warisan kearifan Nusantara yang pasti menggunakan istilah sastra Kawi dan Bali. Misalnya, di barat kita mengenal zaman pencerahan dengan istilah renaissance. Untuk sejajar dengan istilah itu, Granoka menggunakan istilah prabhasant [prabha santa smreti] ‘kesadaran pencerahan timur raya’. Istilah ini tidak hanya mirip secara bentuk dengan renaissance, tetapi juga memiliki jangkauan makna dan nilai yang serupa.

Ida Wayan Oka Granoka | Foto: Dok. keluarga

Kelahiran suatu istilah seperti yang dirakit Granoka sejatinya sama sekali tidak didapatkan cara yang mudah. Kecuali, ia adalah pencinta kata yang mendalami nyawa ‘makna’ dan raga ‘struktur’ bahasa. Bidang pembentukan istilah sebagai bagian dari perencanaan bahasa (language planning) sejatinya adalah bidang utama keahlian Granoka seperti yang nanti akan kita lihat dalam tapak dan jejak karier akademisnya ketika mengabdi sebagai dosen pengajar yang sepuh di Program Studi Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.

Kini beliau telah memasuki purnabakti dari kampus yang diharapkan menjadi pewahyu rakyat itu. Meski demikian, elan menganyam berbagai pengetahuan ‘jnyana wisesa’ untuk persembahan kepada bangsa yang begitu dicintainya tak pernah padam.

Mendekati Granoka

Di antara para pegulat pengetahuan yang berhasil memasuki ceruk pemikiran Granoka, mereka biasanya memberi dua cara untuk mendekati, mengapresiasi, dan memahaminya.

Pertama, kita bisa menyaksikan ruang performansi beliau dalam sanggar perjuangan Maha Bajra Sandhi. Sanggar inilah yang sesungguhnya menjadi institusionalisasi atau wadah penampang ideologi kapurushan Granoka. Apabila gagasan Granoka kita sebut sebagai adicita (pemikiran utama), maka Sanggar Maha Bajra Sandhi adalah adistananya (stana utamanya).

Sanggar Maha Bajra Sandhi seperti laboratorium hidup Granoka bersama keluarganya dalam berkarya. Di dalamnya, Granoka adalah guru yang suka bergurau dan penuh kasih ketika mengasah keterampilan anak-anak. Meski pasti tak dapat disangkali juga, sesekali mereka pasti merasakan perih karena tempaan Sang Guru yang ingin agar anak-anak cepat fasih dalam menabuh dan menari. Sanggar Maha Bajra Sandhi sebagai ruang eksplorasi diri Granoka inilah yang memanifestasikan program ritus budaya mahkota yang bernama Grebeg Aksara Prasada.

[Sumber Foto: Instagram gus_santiutama123]

Kala ritus digelar di sejumlah tempat seperti Catus Pata Kota Denpasar, Desa Mas, Desa Jagaraga, Trowulan-Jawa, Bandung, dan yang lainnya, para penonton tak sedikit yang tersentuh sukmanya. Terutama, ketika melihat lihai anak-anak dengan batin kemurniannya menabuh dengan hati dan hati-hati. Termasuk pula menetes air matanya ketika mendengar alunan sastra yang ditembangkan dari tambang pustaka-pustaka utama seperti Sutasoma, Bhuwana Winasa, Negarakretagama, Padma Muter, dan yang lainnya. Tak jarang mereka juga terpukau menyaksikan para penari anak-anak yang masih belia mengolah sarira dengan elan motiviasi yoga (masolah ida mayoga).

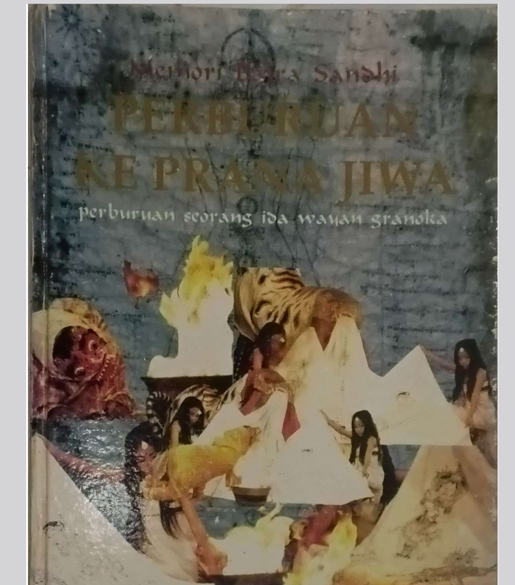

Dari performansi itu, tangga kedua adalah menjelajahi kompetensi Granoka dengan cara suntuk membaca berbagai buku, artikel, dan makalah-makalah yang dilahirkan dari garba pemikiran Granoka sendiri. Dua di antara karya beliau yang penting adalah Perburuan ke Prana Jiwa (2000) dan Reinkarnasi Budaya (2007). Dua buku ini adalah sari-sari pamargi beliau yang berada di balik bilik performansi yang Sanggar Maha Bajra Sandhi. Gagasan tekstual dan visual atas berbagai kegelisahan dan solusi yang ditawarkan Granoka untuk meruwat dan merawat jagat ada dalam lempir demi lempir buku yang dicetak sangat istimewa ini.

Suatu kali beliau pernah berkata, kalau orang menjual buku untuk membeli tanah. Granoka justru sebaliknya, menjual tanah demi sadhana untuk mengabadikan buku sebagai wujud ragawi jnyana ‘pengetahuan’. Ini laku khas penganut Buddha Mahayana, sebagaimana Sutasoma juga mempersembahkan berbagai hal yang dimilikinya. Bahkan, nafasnya sendiri. Beliau menerapkan apa yang disebut dengan parama ati dana.

[Sumber Foto: Koleksi Pribadi Penulis]

Di samping buku yang ditulis langsung oleh Granoka, bila perlu buku-buku yang dijadikan pegangannya dalam menulis juga ikut dibaca agar kesadaran bisa menjadi lebih setara (ri pamateh nikang tutur). Pustaka seperti Sang Hyang Kamahayanikan, Sutasoma, Jnyana Siddhanta, dan yang lainnya adalah bacaan yang bukan hanya mewarnai pemikiran Granoka, tapi mengkanvansinya.

Pemerhati lompatan pemikiran Granoka seperti budayawan I Wayan Westa, di ruang perpustakaannya juga tampak mengoleksi bacaan-bacaan pemikir yang bernama kecil Gong ini. Maka ketika terjadi dialog di antara keduanya, jam pun seakan berhenti bergerak, sementara diskusi bisa berlangsung sampai pagi. Dalam bahasa Kakawin Dharma Shunya, beliau berdua sudah sampai ri pamateh nikang tutur dalam kecintaan terhadap pengetahuan. Sama seperti Sutasoma ketika dimakan Kala, waktu memang mengharmoni di hadapan para intelektual-spiritual yang menjalankan swadharmanya secara murni. Itu digerakkan oleh prinsip niskamakarma atau getaran pikiran yang tanpa pamrih dalam meraih berbagai pucuk-pucuk capaian kehidupan (self-less or desireless action, is an action performed without any expectation of fruits or results, and the central tenet of Karma Yoga).

Dalam dunia pengetahuan, Granoka sendiri bukan orang yang suka menghentikan aliran pengetahuan. Beliau adalah figur yang terbuka karena berkenan meminjamkan buku-bukunya kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Orang-orang dekat yang pernah berkunjung ke gria atau meminjam buku dari Granoka, pasti tahu betul bahwa beliau sangat sarwa bhaksa ri pustaka [tak memilih jenis bidang bacaan bermutu]. Dalam setiap lempir buku yang beliau baca selalu ditandai dengan coretan penuh di bagian tepinya. Ini serupa dialog Granoka dengan bacaannya, baik tentang hal yang disetujui maupun ditolaknya.

Terakhir, jika ada kesempatan bertemu, Granoka pasti sangat berkenan diajak bertukar tutur untuk membincangkan gagasannya. Dari fajar mulai menyingsing hingga bulan menjadi pelita malam. Sang Kala pasti tak akan ada kesempatan untuk menggoda.

Dua cara mendekati pemikiran Granoka di atas, baik aspek performansi maupun kompetensi tidak dimaksudkan sebagai jalan tunggal. Melainkan hanya peta jalan kecil yang disarikan dari lingkar intelektual yang mendekat dalam berbagai kesempatan dengan Granoka. Jalan lain tentu ditemukan oleh orang lain sesuai cara kerja semesta.

Lalangit dan Genetika Kreativitas Berelan Yoga

Ida Wayan Oka Granoka lahir dari tradisi kula dresta brahmana Buddha di Gria Jelantik, Budakeling, Bebandem, Karangasem. Apabila ditarik ke atas, beliau adalah keturunan Dang Hyang Astapaka yang datang ke Bali atas permintaan Dalem Waturenggong. Pertemuan pendeta ini dengan Dalem Waturenggong hingga kini diyakini menjadi cikal bakal pemakaian Nagabandha dalam ritus kematian keturunannya.

Di samping menekuni ajaran Buddha Mahayana, Dang Hyang Astapaka yang juga bernama Mpu Katrangan diduga mempraktikkan pula ajaran Buddha Bhairawa. Mungkin pula karena Sutasoma mendapat anugerah Mahahredaya Dharani di tempat yang sama oleh Durga. Ajaran Buddha di Bali memang memiliki kekhasan karena diyakini memiliki anyaman hubungan yang erat dengan Siwa Siddhanta sebagai keyakinan arus utama (mainstream).

Dang Hyang Astapaka bersama Dang Hyang Nirartha menyelesaikan upacara Homa Traya di Besakih untuk mewujudkan kerahayuan jagat bersama di Pulau Bali kala itu. Dang Hyang Astapaka sendiri adalah keturunan Dang Hyang Angsoka yang ayahnya bernama Dang Hyang Smaranatha. Beliau yang disebutkan terakhir adalah bhagawanta atau penasihat para raja dalam memutar jantra pemerintahan di Kerajaan Majapahit.

Ketika para penasihat raja di Jawa masih menganut Kasogathan dan juga Kasewan, pada saat inilah produksi teks-teks spiritual tentang keduanya dilakukan. Setidaknya, pustaka Sang Hyang Kamahayanikan, Sutasoma, Kunjarakarna, Jinarthi Prakrethi, Bubuksah Gagangaking, dan seterusnya. Di Bali, Ida Padanda Made Sidemen menulis pustaka Siwa Buddha Gama. Dalam gambaran teks-teks tersebut, seperti kisah Candra Bhairawa dan Candra Wicandra, ajaran Kasogatan memprioritaskan ajaran Yoga Sanyasa (menempuh jalan yoga dan jnyana). Bratanya terletak pada maitri, karuna, mudita, dan upeksa yang sesungguhnya bermuara pada cinta kasih kepada seluruh isi semesta.

Elan Kasogatan inilah yang barangkali menjiwai berbagai capaian pemikiran Granoka yang tentu juga dilapisi anasir-anasir Kasewan. Beliau menjadikan musik sebagai bentuk laku yoga sehingga beliau sering menyebut Yuganadha Kalpa untuk berbagai bentuk gelar kalpana karawitan di Maha Bajra Sandhi. Di samping itu, menari juga bagian dari yoga. Terlebih, gerakan-gerakan tari khas Maha Bajra Sandhi sesungguhnya berhulu pada kreativitas dasar yoga, yaitu asana ‘gerak tubuh pembangkitan fajar kesadaran’. Dalam berbagai kesempatan, Granoka menulis magambel ida mayoga, masolah ida mayoga. Ini artinya, musik dan tari bukan sekedar kalangwan‘keindahan, keterpesenonaan’, tetapi jalan mencapai kanisrayasan‘bekal untuk meraih penunggalan dengan Hyang Sangkan Paran’ .

Tapak dan Jejak Karir Akademis

Masa kecil Granoka yang bersahaja di Buddha Keling sangat dekat dengan Gunung Agung. Gunung yang diam menjulang seperti pertapa teguh, menjadi pemandangan sehari-hari yang barangkali menjadikan karakter Granoka penuh idealisme dan nonkompromis untuk hal-hal substansial.

Kala remaja, beliau sebenarnya ingin melanjutkan di bidang arsitektur. Tapi, karena saran dari Ibu Gedong yang saat itu menjadi dosen di Program Studi Sastra Inggris, Granoka pulang ke Bali untuk menempuh pendidikan di prodi Sastra Bali yang kala itu kering dan kurang peminat sehingga hampir ditutup. Padahal, program studi ini cikal bakal kelahiran Fakultas Ilmu Budaya, termasuk Universitas Udayana. Granoka adalah murid tunggal kala itu.

IGB Sugriwa | sumber internet

Prof. IGN Bagus | sumber internet

Di Program Studi Sastra Bali, seorang Granoka remaja bertemu dengan figur I Gusti Bagus Sugriwa yang mengajarnya langsung. IGB Sugriwa adalah salah satu tokoh penting Bali yang banyak menghasilkan terjemahan karya sastra, buku-buku agama, termasuk berperan besar dalam perekomendasian simbol-simbol bangsa karena kedekatannya dengan Bung Karno. Peran besar Sugriwa dalam bidang reformasi dan transformasi agama Hindu kini mengabadi dalam sebuah kampus bernama UHN IGB Sugriwa.

Pertemuan di kelas yang suntuk di antara guru dan murid yang sama-sama menekuni Kasogatan dan Kasewan ini pasti seperti perapen yang mengubah besi menjadi berbagai senjata mumpuni. IGB Sugriwa adalah penerjemah Kakawin Sutasoma dan Sang Hyang Kamahayanikan berbahasa Jawa Kuno ke dalam bahasa Indonesia yang karyanya dikagumi oleh para peneliti sastra Kawi Dunia.

Di Kampus Kuning ini, beliau juga bertemu dengan sosok Prof. I Gusti Ngurah Bagus. Nama guru besar di bidang Antropologi yang nyentrik ini tak pernah luput dari hampir seluruh pembicaraan Granoka. Pengaruh Prof. Bagus terhadap Granoka sangat besar. Hal ini dapat kita lihat nanti dalam pilihan skripsi beliau. Prof Bagus adalah figur yang membimbing langsung Granoka dalam menulis skripsi berjudul “I Gusti Bagus Sugriwa dan Peranannya sebagai Pembina Bahasa Bali melalui Medan Pendidikan”.

Genetika pemikiran Granoka yang kita lihat saat ini sesungguhnya aliran tak terputus dari skripsi sarjana yang beliau hasilkan. Hingga akhirnya, Prof. Bagus tak hanya menjadi pembimbing akademis, tetapi melampaui itu beliau menjadi penuntun hidup Granoka. Dang Guru Prof Bagus selalu menjadi penyala nyali Granoka dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk kala menjelaskan gagasan-gagasannya. Prof. Baguslah yang melihat kekaryaan Granoka sebagai kelahiran filsafat Bali.

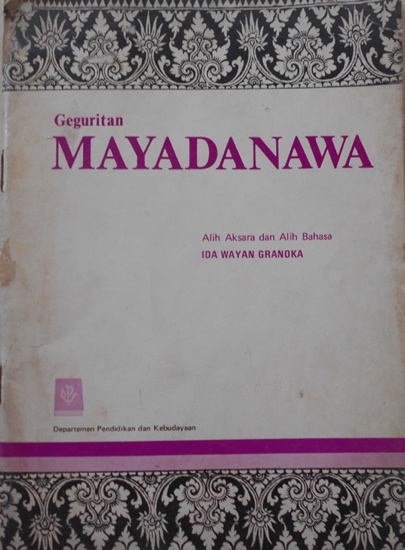

Sebelum menulis skripsi di bawah bimbingan Prof Bagus, Ida Wayan Oka Granoka menyelesaikan BA (sarjana muda) dengan mengangkat Geguritan Mayadanawa, sebuah karya sastra yang digubah dari Kakawin Usana Bali Mayantaka. Dalam karya ini, Granoka membedah struktur naratif karya sastra ini dan mendudukan posisi Maya Danawa sebagai tokoh yang melakukan nirwreti marga yoga.

Sumber Foto Koleksi Pribadi Penulis

Dari sini beliau melanjutkan studi sarjana dengan mengangkat kiprah I Gusti Bagus Sugriwa dalam bidang Sosiolinguistik yaitu perencanaan bahasa (linguistic engineering). Granoka menempatkan IGB Sugriwa sebagai tokoh yang berperan penting dalam pembinaan bahasa melalui medan pendidikan bahasa Bali. Beliau membahas kiprah Sugriwa dari hakikat pembinaan bahasa yang beliau lakukan dan struktur bahasa Bali Bali yang diriintis Sugriwa mulai dari aspek morfologi, lekskologi, dan unda usuk-nya. Pemikiran Sugriwa masih terasa dalam berbagai tulisan Granoka. Dalam proses pendalaman makna misalnya, konsep arti smreti dan suksma sebagai usaha pendakian makna yang disampaikan Sugriwa masih menjadi bagian tak terpisahkan dari tulisan-tulisan Granoka.

Minat Granoka di bidang sastra yang dimaknainya sebagai mahkota bahasa berlanjut dengan karya-karya akademis seperti Dasar-Dasar Analisis Aspek-Aspek Sastra Paletan Tembang Sebuah Pengantar Pengkajian Puisi Bali (Dipakai dalam Lingkungan Kuliah). Di zaman itu, Ida Wayan Oka Granoka sudah merumuskan suatu metode untuk menganalisis sejauh mana pengarang konsisten dengan aturan penulisan geguritan yaitu padalingsa (jumlah suku kata dalam baris, vokal di akhir baris, dan jumlah suku kata dalam setiap bait). Ini karya monumental dari Granoka yang masih diterapkan oleh mahasiswa Sastra Bali saat ini dalam bidang pengkajian.

Di samping itu, beliau juga menghasilkan karya berjudul Sastra Yantra yang dikarang oleh Anak Agung Istri Biang Agung: seorang perempuan pengarang (Kawi Wadhu) yang produktif menulis karya sastra dan membuat pertemuan antara sastra dengan dunia seni rupa. Karya sastra kidung yang ditulis di atas berbagai gambar seperti bunga pudak, teratai, merak, dan yang lainnya digambar langsung oleh Granoka. Ia dan timnya menemukan bahwa karya sastra yang ditulis oleh Anak Agung Istri Biang Agung sebagai bentuk yantra yang digunakan oleh pengarang untuk mencapai penunggalan dengan ista dewata atau dewa pujaan pengarang. Granoka tak hanya menemukan keindahan karya ini dari aspek bahasa dan isinya, tetapi juga dari cara pengarang menyajikannya.

Sumber Foto: Koleksi Pribadi Penulis

Selanjutnya, ketika menjadi pengajar dan peneliti di Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana, konsentrasi kajian Granoka tampaknya lebih terarah pada ilmu bahasa. Kajian kelinguistikan Granoka bersama rekan peneliti lain juga berperan sangat penting dalam dunia penelitian bahasa Bali pada periode awal itu. Buku struktur bahasa Bali dan kamus bahasa Bali Kuno adalah produk intelektual Granoka bersama tim dosen lainnya di Udayana. Di era tahun 1985-an, belum banyak penelitian tentang struktur bahasa Bali. Granoka bersama tim lainnya di bawah bimbingan Prof Bagus merintis hal ini dan digunakan hingga saat ini.

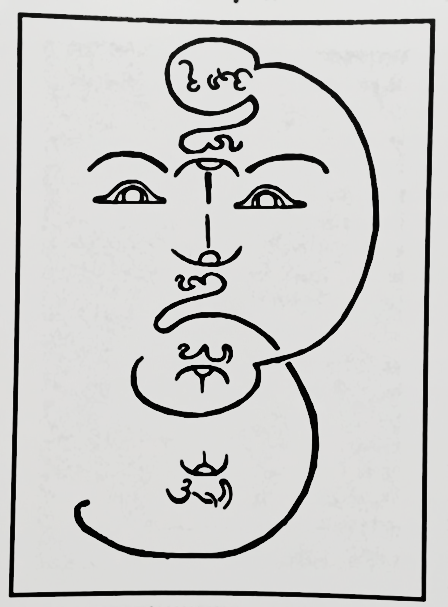

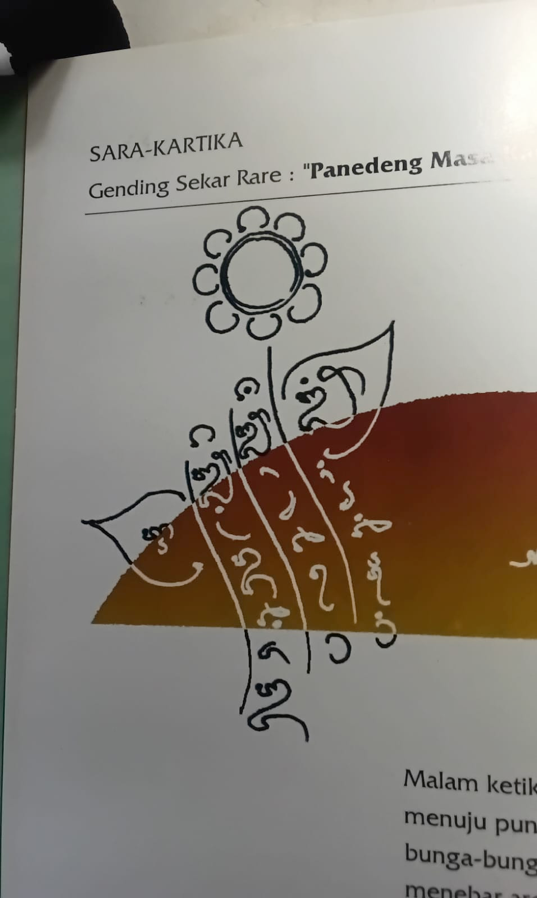

Tak hanya meneliti bahasa dari segi strukturnya, Granoka yang juga pelukis sejatinya menjadi perintis salah satu kreativitas seni berbasis aksara Bali yang kini dikenal luas bernama Baligrafi sejak 1998. Karya prarai yang menunggalkan bijaksara Ang di bawah Ongkara Ngadeg dan bijaksara Ah di atas dengan Ongkara Sungsang, beliau kreasikan dengan penambahan mata yang sedemikan indah sehingga tidak hanya penting secara filosofis tetapi juga estetis. Demikian pula ilustrasi puisi Panedeng Kartika Masa yang beliau gambar menyerupai tangkai, daun, dan bunga nada. Ilustrasi ini tidak hanya memekarkan imaji tentang keindahan suara, tetapi juga keindahan visual dengan kekuatan aksara. Dua karya ini sesungguhnya menjadi ‘leluhur’ Baligrafi.

Ketertarikan Granoka pada aksara secara mendalam inilah yang menyebabkan beliau dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa apabila akal budi adalah mahkota manusia, sastra adalah mahkota bahasa, maka aksara adalah mahkota budaya (makuta mandhita). Dari pemaknaan esensial aksara inilah beliau mengembangkan program Garbha Datu Swayambhu Lingga Kundalini atau Grebeg Aksara Prasada. Program ini berusaha membangkitkan fajar kesadaran tentang peran aksara sebagai sarana pencerahan.

Sumber Foto: Koleksi Pribadi Penulis

Grebeg Aksara yang pernah dilakukan di berbagai tempat seperti yang disebutkan di atas tak berbeda dengan sebuah dharma yatra ‘perjalanan penyebaran dharma’ bersaranakan aksara. Aksara adalah simbol jnyana atau pengetahuan. Grebeg Aksara yang dilakukan di beberapa tempat seperti Jagaraga Buleleng berhasil membangkitkan kesadaran tentang keluhuran seni karawitan di daerah itu. Demikian pula Grebeg Aksara yang dilakukan di Catus Pata Puputan Badung seperti membangkitkan kesadaran betapa para ksatria yang dulu berperang dengan keris, kini harus dilanjutkan dengan pisau tulis, bahkan merambah ke perkembangan mutakhir hingga mencapai dunia digital.

Temuan Tri Karana Swarūpa

Dalam berbagai kesempatan Grebeg Aksara pula konsep musik, linguistik, dan mistik diperkenalkan oleh Granoka, di samping melalui berbagai tulisan lainnya. Saat itu, beliau belum berikan istilah. Namun, dalam suatu pertemuan, Granoka memberikan penulis selembar tulisan berupa diagram berisi konsep musik, linguistik, dan mistik dengan judul Tri Karana Swarupa. Nama ini tentu bisa berubah seturut dengan temuan istilah yang paling tepat untuk mewadahi isinya.

Selayang pandang kiprah Granoka di atas baik dari segi akademis maupun aktivis kebudayaan berusaha menunjukkan bahwa konsep Tri Karana Swarupa yang digagasnya telah melalui proses pemingitan benih pemikiran yang panjang. Benih itu kemudian dirawat dengan kesadaran dan kesabaran melalui pertemuan dengan para guru terbaik pada zamannya seperti IGB Sugriwa, Prof. Bagus, dan yang lainnya (gurutah). Di samping itu, Granoka melengkapi ajaran dari para guru itu dengan berbagai sari sastra pilihan seperti Sang Hyang Kamahayanikan, Kakawin Sutasoma, Jnyana Siddhanta, Bhuwana Winasa, dan seterusnya (sastratah). Di luar itu, beliau juga membaca dinamika filsafat barat melalui buku-buku seperti Genom Kisah Spesies Manusia dalam 23 Bab karya Matt Ridley, buku Teori-Teori Kebenaran Pengantar Kritis dan Komprehensif karya Richard L. Kirkham dan yang lainnya. Dua hal ini, dilengkapi dengan temuan-temuan beliau sendiri sepanjang menapaki jurang dan lembah kehidupan intelektual-spiritual bersama keluarga (istri dan anaknya) (swatah).

Dari pertemuan gurutah, sastratah, dan swatah inilah kemudian tercetus rumusan pemikiran yang penting, yaitu Tri Karana Swarupa itu. Kata tri berarti ‘tiga’, karana berarti ‘penyebab’, dan swarupa berarti ‘bentuknya sendiri’ atau yang nondualitas (kriya adwaya). Dengan demikian, Tri Karana Swarupa berarti tiga tangga yang menyebabkan pendakian seseorang dapat mencapai beliau yang Memiliki Wujud Sendiri atau entitas Tak Dualitas alias Yang Maha Esa. Untuk apa mencapai beliau? Mencapai pembebasan abadi (adwayajñāna). Agama menamaiNya: Shiwa, Buddha, Allah, dan seterusnya.

Konsep Tri Karana Swarupa seperti sebentuk segitiga yang beliau mulai dari pakarana (music), wyakarana (linguistic), dan Māhakarana (union mistica). Pakaranaadalah perangkat musik gambelan yang dirancang sendiri oleh Granoka serta seluruh elemen-elemennya. Pakarana dalam pengertian Sang Hyang Kamahayanikan jika berhasil dipertemukan dengan wyakarana (tata bahasa) dapat memunculkan Aji Tantra yang merupakan tubuh Buddha. Musik juga adalah dasar perhitungan yang punya tugas untuk memurnikan segala kekalutan dan kekacauan (nyomya). Selanjutnya, Wyakarana adalah ilmu tata bahasa atau linguistik. Beliau selalu menyatakan witning sabda kamulaning dadi wong, bermula dari bahasalah manusia tercipta (tarka wyakarana parama guhya). Terakhir, Mahakarana adalah mistik itu sendiri sebagai ciri khas kelebihan dunia timur yang memberi daya tawar untuk melengkapi kesenjangan filsafat barat. Jadi capaian tertinggi manusia harus mencapai kemanunggalan dengan Hyang Mahakarana (samadhi).

Konsep Tri Karana Swarupa yang diformulasikan Granoka di atas sangat penting untuk pertambahan dan pertumbuhan generasi emas di masa depan. Konsep tersebut juga berdimensi universal, dalam arti bisa diterapkan di semua lapisan masyarakat yang berbeda suku, ras, dan agama sekalipun.

Sedini mungkin, anak-anak dilatih secara tidak langsung untuk belajar mengenal nada sekaligus menghitung melalui musik yang estetik (pakarana). Di dalam musik, putra-putri masa depan bangsa dilatih untuk mencipta keharmonisan dalam perbedaan. Musik tertentu telah terbukti memberikan dampak khusus pada perkembangan fisik, mental, dan spiritual janin bahkan sejak di dalam kandungan. Alunan musik yang lembut menyentuh kalbu mampu membuat manusia-manusia tidak hanya unggul, tetapi memiliki kepekaan rasa yang menyukma.

Demikian pula linguistik sebagai ilmu bahasa (wyakarana). Masyarakat Indonesia memiliki 718 bahasa daerah dengan berbagai kearifannya sendiri. Dasar pengetahuan bahasa daerah di sini penting untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah kelahiran sekaligus identitas jati diri bangsa Indonesia yang berbineka. Bahasa daerah yang dilestarikan, bahasa Indonesia yang digunakan untuk pergaulan lintas etnis, dan bahasa asing yang dipraktikkan dalam pergaulan lintas negara menjadi bagian yang sangat penting dalam usaha menunjukkan kewaskitan ‘kecerdasaran’ anak-anak bangsa. Dengan bahasa, seseorang bisa mendapatkan kemuliaan, kesengsaraan, teman, dan kemalangan. Tentu tidak berlebihan apabila kita menyatakan bahwa ajaran tentang ujaran memantulkan cermin peradaban. Dengan demikian, pembelajaran bahasa sebagai sarana komunikasi utama manusia penting untuk mengekspresikan keunggulan anak-anak bangsa.

Puncaknya, melalui musik (pakarana) dan linguistik (wyakarana) kita berusaha manunggal dengan Hyang Mahakarana (mahakarana), yaitu beliau yang menjadi asal mula keberadaan seluruh ciptaan. Pertama-tama kita mesti memiliki kesadaran bahwa di dalam diri kita ada percik Tuhan. Peribahasa Tantra yang terkenal nādevo devam ārccayet ‘Dia yang bukan Tuhan tidak boleh menyembah Tuhan’. Lama-kelamaan kita bisa melihat percik Tuhan di dalam diri orang lain, termasuk tumbuhan dan binatang. Dengan kesadaran bahwa Tuhan menyukma dalam diri setiap ciptaan, maka anak-anak bangsa akan memiliki rasa cinta kasih untuk menyayangi Tuhan melalui kecintaan terhadap ciptaanNya.

Inilah gagasan Tri Karana Swarupa yang semestinya ditangkap dan difasilitasi oleh negara jika kita ingin melihat Kanakajana atau Generasi Emas pada tahun 2045, tepat di satu abad Indonesia Merdeka. Kata Granoka, pasca merdeka kita harus mampu melahirkan manusia yang mahardika, yaitu manusia yang “bermartabat dan berjiwa mulia”. Pendidikan memang menjadi ujung tombak penerapan Tri Karana Swarupa sehingga lahir generasi yang kita harapkan bisa memandu Indonesia hingga puncak kejayaannya. Granoka sendiri sangat yakin bahwa siklus ini adalah momentum yang paling tepat dilihat tujuh siklus puncak-puncak kejayaan Nusantara Raya yang diraih setiap zaman. Pada abad ke-7 Sri Wijaya mencapai puncak kejayaannya sebagai mandala tempat berkumpul para peziarah pengetahuan lintas dunia; pada abad ke-14 Majapahit mencapai kulminasi keunggulannya dalam bidang politis, geografis, dan kebudayaan; maka di era kita hidup saat ini yaitu abad ke-21, berbagai kemajuan semestinya kita genggam. Dan di antara berbagai semaian pengetahuan yang telah dieksplorasi Granoka, salah satu tawarannya untuk pembibitan dan pembobotan generasi emas Indonesia adalah Tri Karana Swarupa: musik, linguistik, dan mistik yang nilainya berdimensi universal.

Sampai di titik ini, Granoka melalui Mahabajra Sandhi sudah mengkontribusikan sari-sari pengetahuan terbaiknya sebagai pusara puspamala (persembahan) anak bangsa untuk negeri yang terbit dan bangkit. Semoga Indonesia Merdeka Mahardika!

Leiden, 23 Pebruari 2025

[i] Permohonan maaf dihaturkan kepada pembaca terutama keluarga dari Ratu Aji Ida Wayan Oka Granoka apabila ada pemaknaan yang kurang berkenan. Pun istilah Tri Karana Swarūpa yang pernah diberikan kepada penulis ketika akan mengajar mata kuliah Semiotik tahun 2011. Istilah Mahakarana sebagai padanan dari konsep mistik (union mistica) coba ditawarkan sebagai alternatif. Parama suksma kepada seluruh keluarga besar Maha Bajra Sandhi.

Penulis: Putu Eka Guna Yasa

Editor: Adnyana Ole

- BACA artikel lain dari penulisPUTU EKA GUNA YASA

![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)