— Catatan Harian Sugi Lanus, 24 Agustus 2023

Banyak yang bertanya melalui WA atau pertanyaan langsung ketika berjumpa offline prihal pengucapan BIJA MANTRA utama dalam tradisi Hinduisme: OM atu ONG?

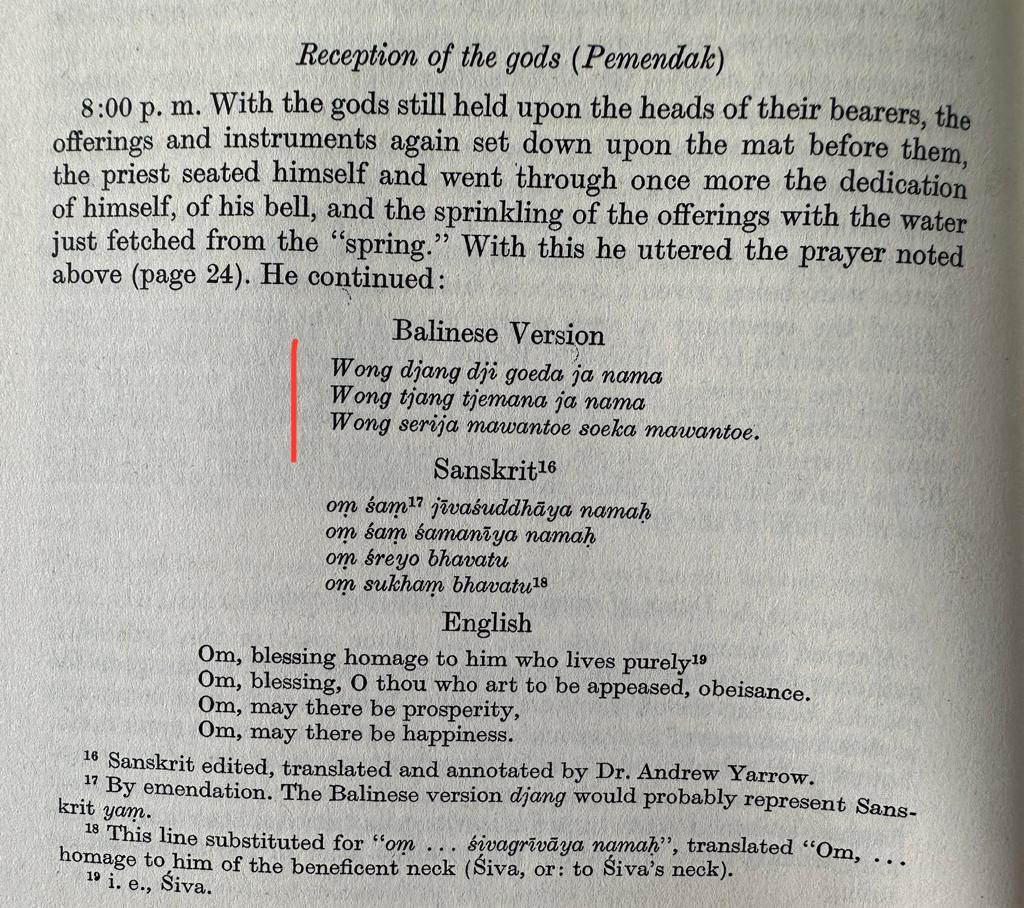

Perlu ditambahkan bahwa dalam masyarakat Hindu Bali sebelum kemerdekaan bukan hanya ada varian pelafalan OM dan ONG, variasi pengucapan WONG juga ada. Hasil riset Jane Belo tahun 1937-1938, diterbitkan dalam buku BALI: TEMPLE FESTIVAL (1953), puja pemangku Banjar Kutuh, Sayan-Ubud, pengucapannya adalah WONG. Yang mencatat pengucapan WONG ini adalah Goesti Made Soemeng, sekretaris peneliti Jane Belo.

Ada kecenderungan yang berkembang sekarang jika seseorang belajar mantra dari catatan mantra-mantra beraksara Latin tanpa pendampingan GURU yang mumpuni akan rentan, alih-alih menjadi mantap, berbalik mengundang keragu-raguan: OM, ONG atau WONG?

Siapapun yang bertanya-tanya ke saya secara pribadi perihal variasi pengucapan Om, Ong ataupun Wong, saya berharap untuk dipahami secara hati-hati, dengan hati terbuka membaca penjelasan saya di bawah ini. Saya tidak ada niat ingin mengurui. Saya hanya berbagi sebagai semeton sedharma dan saya tujukan jawaban ini ke semeton yang bertanya langsung ke saya. Karena saya tidak bisa satu persatu memberikan jawaban, maka saya ketik jawaban pribadi saya sebagai berikut:

.

Beragama Hindu Bali sebelum masa pendidikan modern, sebelum ada sekolah dan kurikulum modern Agama Hindu di Nusantara, proses belajar atau proses pemerolehan pengetahuan keagamaan diturunkan lewat tradisi guru-sisya (guru-murid). Prosesnya lisan. Mantra dan puja mengacu atau berpegangan pada pengucapan atau pelafalan GURU yang diajarkan langsung ke SISYA (siswa/murid). Jika ada ajaran tertulis maka huruf bukan huruf Latin tari AKSARA BALI atau AKSARA NUSANTARA lainnya.

Salah satu alasan kuat kenapa Hindu Bali masih bertahan ajarannya selama ribuan tahun karena tradisi GURU-SISYA. Jika tidak ada tradisi ini bisa dipastikan Hindu Bali bergoyang karena kekaburannya. Hindu Bali bukan tradisi jalanan. Diturunkan secara baik dan transmisinya dari sang guru bersambung ke sang sisya. Demikian secara sinambung.

Siapa SANG GURU?

Bisa saja orang tuanya yang memang memahami Agama Hindu Bali, atau jika orang tuanya tidak paham maka mereka masisya (berguru) ke griya Mpu, Rsi, Dukuh, Padanda, Bhagawan, dstnya. Anak-anak Padanda dan sulinggih lainnya termasuk kategori “sisya” dalam proses ini. Kalau kelak setelah matang dilantik dalam tradisi DIKSA. Baik putra kandung atau bukan putra kandung masing-masing SISYA dilahirkan kembali sebagai PUTRA. Putra dalam hal ini “kaputra diksa” — dijadikan anak secara garis gotra atau tradisi inisiasi kepanditaan.

Proses guru-sisya tingkat lanjut disebut relasi NABE dan calon DIKSITA. Semua “putra diksa” yang lahir dari Nabenya mutlak mengikuti pelafalan dan tradisi puja yang diberikan/diajarkan oleh Nabenya masing-masing. Jika yang bersangkutan merobah atau mereview kembali ajaran Nabenya wajib seijin Nabenya. Tanpa seijin Nabe, jika langsung merobah tradisi Puja dan Weda yang diberikan oleh Nabenya, maka yang bersangkutan keluar atau merintis sendiri secara ulang garis perguruannya sendiri.

Jika dalam tradisi guru-sisya (guru-murid) Anda diajarkan pengucapan Wong, silahkan lanjutkan tradisi itu. Jika guru Anda mengucapkan Ong, silahkan lanjutkan pelafalan itu.

.

Oleh karena garis-guru-sisya yang saya ikuti mengajari saya menguncarkan suara Oṃ dengan /o/ bulat dan ditutup /ṃ/ bibir atas dan bibir atas saling bertemu dan tertutup lembut, dan ini juga sejalan dengan yang diajarkan oleh I Gusti Bagus Sugriwa kepada murid-muridnya langsung di sekolah PGA Hindu, maka kami melanjutkan tradisi pengucapan ini. Saya belajar TRISANDHYA dari guru sekolah saya IDA BAGUS SUAMBA (nama walaka sebelum melinggih dalam tradisi Kamenuh) di usia 8-9 tahun dengan pengucapan Oṃ.

Selanjutnya di usia 17 tahun sampai 19 tahun saya secara privat mendapat transmisi langsung pengucapan Oṃ dari guru kami Guru Newata Mantra Kamenuh. Jadi saya tidak akan bergeming dengan pengajaran lain, sebab itulah yang saya terima dari garis guru-sisya saya. Kedua guru saya yang kebetulan bergaris silsilah tradisi Pandita Kamenuh Bali Utara. Sayapun setiap ditanya akan mengakui bahwa memasuki Hindu Bali dalam garis Pandita Kamenuh. Dari lahir, tiga bulanan, diberikan upakara wayang, belajar puja-mantra, dll., alirannya adalah tradisi Kamenuh Bali Utara.

.

Saya telah mengamati atau bersaksi bahwa banyak umat beragama Hindu Bali rentan jatuh dalam kekaburan jika tidak lagi menganut tradisi GURU-SISYA. Saya bahkan mendapat pengakuan keluarga Bali yang berpindah agama dipicu oleh persoalan ini. Saya mensinyalir beberapa teman yang ikut masuk dan belajar ajaran SAMPRADAYA pun karena alasan ini. Garis guru-sisya di keluarganya terputus. Ini bukan hanya terjadi di kalangan keluarga luar garis kepanditaan tradisional.

Bahkan di tengah keluarga yang semestinya secara tradisional adalah pewaris darah atau trah kepanditaan, akibat PUTUS-DIKSA atau PUTUS GURU-SISYA, mereka goyang dan memasuki kelompok belajar SAMPRADAYA untuk mencari penerang. Tumpukan kertas atau lontar-lontar yang berisi mantra dan ajaran tanpa dijamin tradisi suci garis guru-sisya secara historis membuka muncul interpretasi sangat luas dan bisa memancing gotak-gatik-gatuk, alias cocokologi. Alih-alih memberi penerangan, yang muncul kegelapan. Secara tradisional tidak akan ajeg tradisi Puja-Weda tanpa dimediasi oleh tradisi PARAM-PARAM atau GURU-SISYA.

Ibu kandung saya selalu menekankan saat saya mulai belajar agama sekitar kelas 3-4 SD bahwa agama Hindu Bali manut tradisi DHARMA-PARAMPARĀ. Istilah ini adalah istilah bahasa Kawi dan Sanskrit untuk garis Guru-Sisya. Ibu saya selalu mengulang-ulang cerita di masa kecil di griya Kemenuh tugasnya menimba air untuk TIRTA PEDANDA, dan mengajari saya untuk tegak lurus dengan PARAMPARĀ.

Dijelaskan bahwa garis guru dan sisya sinambung. Ajaran diturunkan dalam pembelajaran yang berkesinambungan, atau suksesi ajaran tidak boleh terputus untuk menjaga tradisi puja dan semua ajaran dharma. “TIDAK BOLEH TERPUTUS!”, papar ibu saya. Ini disebut sebagai dharmaparamparā. Ini sejalan dengan yang berkembang di pusat kerajaan. Di kalangan pewaris kerajaan sang raja akan mewariskan Puja Satria dan semua pedoman ajaran lontar etika dan dharmaning kasatria ke pelanjutnya agar tidak terputus keilmuan dan kemahiran ketatanegaraannya, tradisi ini disebut sebagai RAJĀ-PARAMPARĀ.

Pokok-pokok ajaran dan DIKSA dalam DHARMA-PARAMPARĀ atau GURU-SISYA dijaga ketat dalam perguruan di masing-masing. Tradisi suci ini perpusat di PADUKUHAN, KARESIAN, KABHUJANGGAN, WANASRAMA, KADEWANGURUAN, GRIYA, dstnya.

.

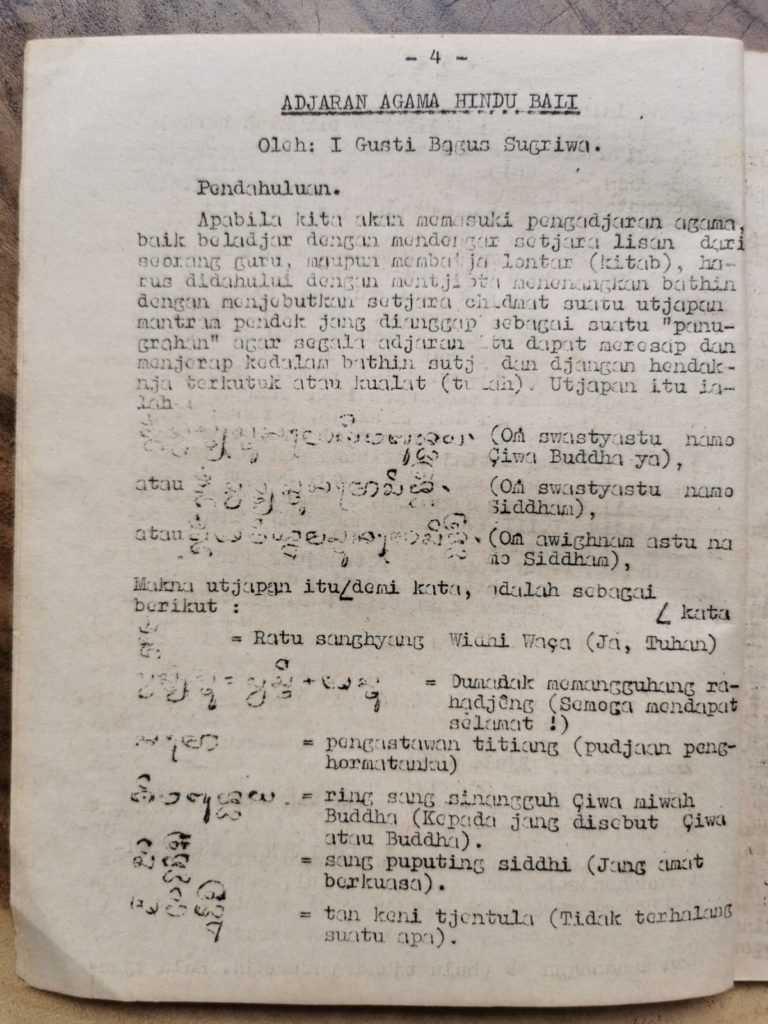

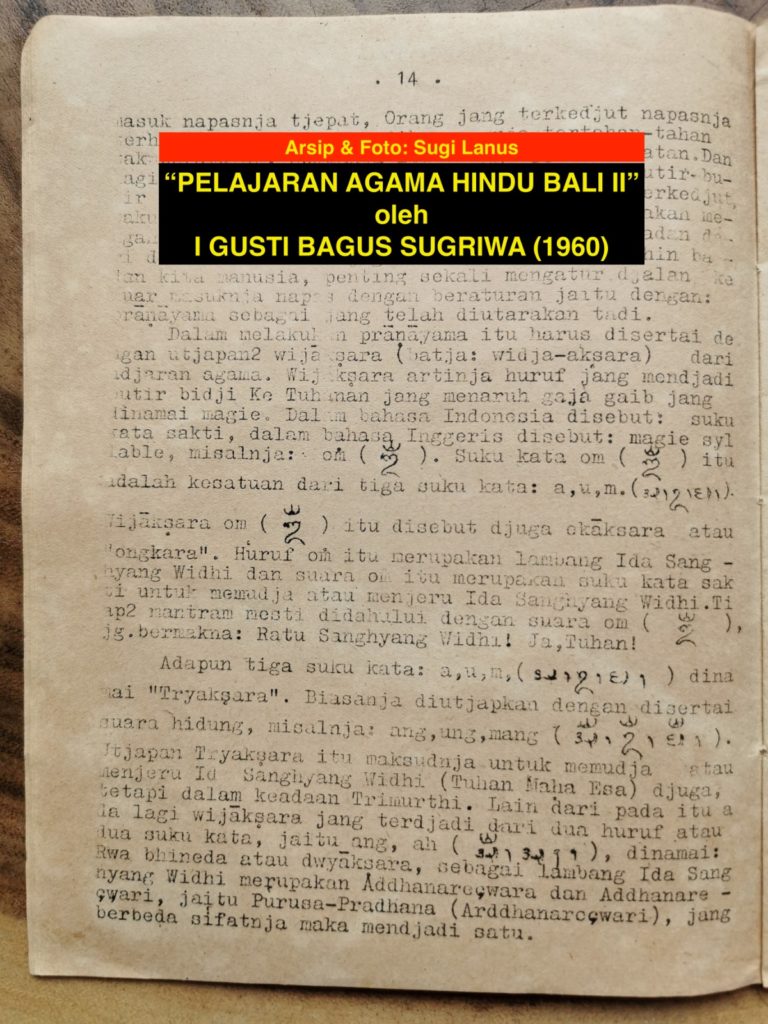

Jika melihat buku PEDOMAN TRISANDHYA yang disebarkan pertama kali dan selanjutnya diajarkan secara lisan di sekolah semasa hidup ‘guru-suci’ I Gusti Bagus Sugriwa, sangat jelas pengucapan yang diajarkan adalah OM. Hal ini bisa ditanyakan langsung ke murid-murid yang mendapat pengajaran langsung oleh I Gusti Bagus Sugriwa, seperti dosen saya Ida Bagus Agastia, Mpu Prof Titib, dan mertua saya sendiri yang adalah siswa teladan yang diasuh langsung di bawah bimbingan I Gusti Bagus Sugriwa yang mengajarkan pelafalan OM dalam TRISANDHYA.

Pengajaran TRISANDHYA dengan pelafalan OM oleh I Gusti Bagus Sugriwa secara formal diterima di sekolah dan kalangan pandita dan pemangku semenjak tahun 1950-an.

.

.

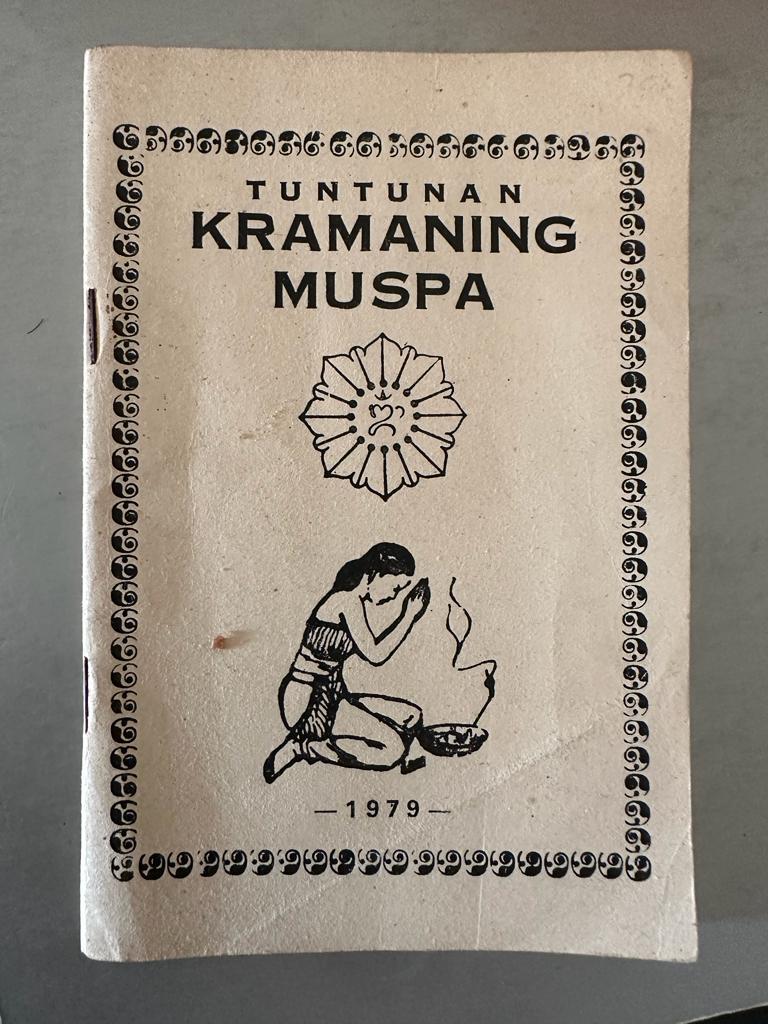

Sebagai penutup saya tambahkan bahwa newata-almarhum IDA PEDANDA OKA PUNYATMADJA, intelektual dan ahli puja-mantra dan lontar-lontar suci kepanditaan yang ternama, yang menjadi salah satu dari dua penyusun TUNTUNAN KRAMANING MUSPA (lebih terkenal sekarang sebagai PANCA SEMBAH) mengajarkan dan menuliskan bahwa pengucapan PANCA SEMBAH dimulai dengan BIJA-MANTRA dengan pelafalan OM.

Pedoman PANCA SEMBAH secara aklamasi diterima dan dicetak serta disebarkan di kalangan pemangku, sulinggih, dan guru di seluruh Bali dan Indonesia semenjak tanggal 1 Pebruari 1970. Pedoman PANCA SEMBAH bersumber dari Weda Suci yang ditemukan dalam lontar-lontar Bali. Pengucapan dan penulisan dalam buku TUNTUNAN KRAMANING MUSPA (PANCA SEMBAH) adalah OM.

- BACA artikel dan esai lain dari penulis SUGI LANUS