Gambar 1. Karya Vincent Chandra, “Here Lying The Kapitan”, Installation view at Purga Art Space, 19 Agustus – 16 September 2023, “HERE LYING THE KAPITAN” (Kiri) 100 cm x 120 cm, (Kanan) 30 x 45 x 25 cm, Pencil, enamel, Chinese ink, tracing paper, light brick, shelf installation, archive binder, watercolor paper, literature

Judul gambar ini, “Here Lying The Kapitan” merujuk pada Bongpai (makam) seorang tokoh Kapitan Tionghoa terakhir yang berpengaruh di Tangerang yakni Oei Kiat Tjin.

Ia awalnya merupakan seorang Landheer (semacam tuan tanah) Karawaci yang kemudian diangkat oleh kompeni sebagai Kapitein der Chinezen Tangerang pada tahun 1928-wafat 1934, menggantikan kapitan-kapitan terdahulu; ayahnya Oei Djie San (1907-1916) dan kakeknya Oei Khe Tay (1884-1897). Oei Kiat Tjin sekaligus menjadi pemerintah sipil Tionghoa lokal terakhir di Tangerang. Pada zamannya ia diberi kewenangan mengatur komunitas masyarakat yang dipimpinnya, menangani administrasi serta perizinan.

Walau gelar tituler terakhirnya sama-sama Kapitan, nasib makam Kapitan Oei rupanya berbeda dengan makam-makam Kapitan lain. Katakanlah makam elit Kapitan Tjong A Fie di Medan atau bahkan makam Kapitan Souw Beng Kong—makam tertua di Jakarta yang dekade lalu baru dipugar dan diperluas hingga selebar 170m. Bahkan berbeda juga dengan nasib makam-makam Tionghoa di Bali yang cenderung tertata, masih terawat, diukir halus dan dicat rapi.

Belakangan baru diketahui bahwa makam Kapitan Oei Kiat Tjin yang merupakan warisan budaya Tionghoa ini kondisinya lebih mengenaskan. Fasadnya hancur oleh coretan vandal disana-sini, badan makam dan komplek makamnya dikotori oleh tumpukan sampah.

Ada pula informasi yang mengatakan bahwa rumah semasa sang Kapitan malang masih hidup, kini bangunannya telah diubah total menjadi restoran siap saji. Hadeh miris. Entah sejak kapan dan oleh siapa yang pasti pelakunya perlu ‘melukat’ berkali-kali.

Dugaan saya, selain karena ulah iseng oknum-oknum ahistoris, kerusakan-kerusakan semacam ini juga terjadi seiring sejumlah tragedi kerusuhan di Indonesia yang seringkali melibatkan etnis Tionghoa sebagai kambing hitam. Maka dirusaklah juga makam-makam termasuk makam sang Kapitan oleh oknum-oknum sebagai bentuk kongkret atas hasrat “pelampiasan” mereka.

.

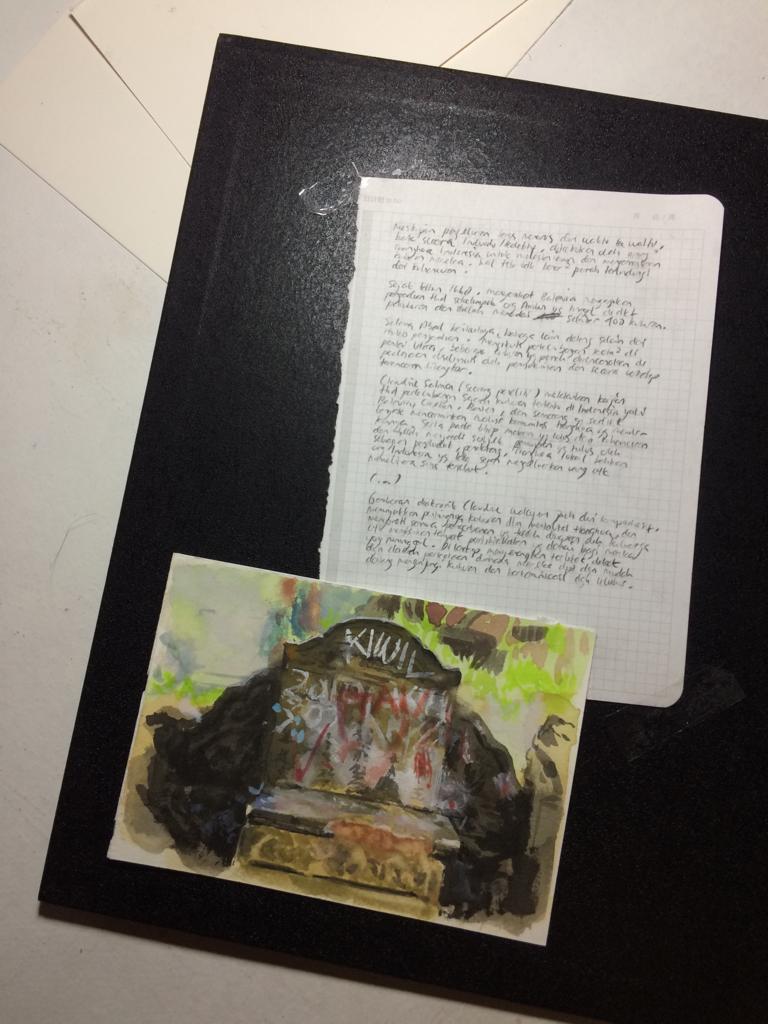

Gambar 2. (Atas) Kondisi makam Kapitan Oei Kiat Tjin, Mei 2023, sumber: Kompas.com. (Bawah) Studi Vincent Chandra, Gouache on paper, 2023

Fenomena dizaliminya makam Tionghoa sendiri, bukan barang baru. Claudine Salmon dalam jurnalnya menjelaskan, setidaknya kejadian ancaman pada makam Tionghoa yang paling awal ditemukan terjadi di Semarang pada abad ke-18 ketika beberapa makam kuno yang dianggap menghalangi rencana pembangunan oleh kompeni kemudian dipindah keluar kota sehingga banyak masyarakat Tionghoa yang hubungannya terputus dengan para leluhurnya.

Pasca kemerdekaan (1975), makam terakhir orang Tionghoa di Kota Bambu diratakan oleh serbuan penduduk. Pada periode berikutnya, makam-makam ini bertemu dengan bahaya baru. Selain risiko penjarahan, makam yang dulunya sengaja didirikan di pedesaan/lahan kosong seiring waktu kini diselimuti oleh pemukiman yang secara bertahap menghimpit makam dan mengancam dibongkarnya makam-makam.

Persoalan harga lahan makam yang tinggi, lalu membuat praktik pemakaman di Indonesia bergeser pada praktik kremasi (ngaben) sejak 1950-an. Secara bertahap pergeseran ini diterima oleh masyarakat setelah dibangun kolumbaria serta memorial park sekaligus sebagai solusi atas persoalan lahan tadi.

Bagaimana bisa makam-makam leluhur tadi hingga makam seorang Kapitan yang harusnya menjadi situs penting atau cagar budaya mengalami kejadian tersebut?

Pertanyaan inilah yang selanjutnya menggerakkan saya untuk meminjam portret kondisi makam Kapitan sebagai representasi atas persoalan-persoalan kompleks yang mengelilingi identitas etnis Tionghoa di Indonesia.

.

Gambar 3. Detail Karya Here Lying The Capitan

Sejatinya bongpai/makam-makam leluhur manapun adalah penghormatan dari para keluarga dan masyarakat Tionghoa untuk memberikan tempat peristirahatan yang damai bagi mereka yang meninggal. Baik makam, klenteng, bentuk tradisi dan warisan budaya Tionghoa lainnya adalah elemen krusial bagi mentalitas masyarakat Tionghoa.

Mereka mencerminkan kondisi realitas sosial serta evolusi masyarakat Tionghoa yang hidup dan tumbuh disana. Dengan masih ditemukannya cidera pada salah satu elemen tersebut, menandakan bahwa sentimen negatif yang dikonstruk oleh pemerintah masa kolonial—sejak geger pacinan, perang Jawa, dst—terhadap orang Tionghoa masih terus menular bak racun.

Baru belakangan saya menerima informasi tentang rusaknya makam Kapitan Oei yang berbahan semen dan bergaya arsitektur khas Tionghoa ini dari seorang kawan lewat sosmed. Setelah mencari tahu lebih dalam, mulai timbul keinginan berempati yang menggerakkan saya untuk menggambarkan makam sang Kapitan, sekaligus merespon kebanalan yang melandanya. Yah, hanya bermodal skill dan sensibilitas yang jarang-jarang diasah, tak bisa seheorik kawan-kawan yang langsung turun ke lokasi saat Ceng Beng lalu.

Walaupun demikian karya ini berusaha dikerjakan dengan mendekati objek makam dengan penuh rasa hormat, sebisa mungkin bertimbang pada signifikansi data sejarah dan budaya yang melekat padanya.

Artinya konten gambar, selain yang dirusak, mulai bentuk hingga teks dalam nisan sebisa mungkin dibuat menyerupai kondisi primanya. Hanya pada beberapa motif ukiran lah akibat keterbatasan arsip visual dan coretan vandal yang merusak bentuk asli, maka diputuskan mau tidak mau bentuk harus mengalami penyesuaian.

Seperti yang sudah disinggung pada paragraf-paragraf sebelumnya, gambar ini sebetulnya tidak hanya ingin membahas ketokohan Kapitan Oei dan aspek kesejarahan yang meliputinya.

Pretensi awal meminjam portret makam Kapitan hadir beriringan pula dengan keinginan pada katakanlah memahami dan menyoroti persoalan dibaliknya, yakni salah satunya tentang keterputusan koneksi antara leluhur dengan keturunannya.

Terabaikannya makam Kapitan Oei sendiri oleh keluarga/keturunannya/penduduk kini tidak jauh-jauh dari persoalan tadi.

Makam Kapitan Oei lagi-lagi hanya contoh kecil dari banyaknya makam-makam Tionghoa yang ditinggalkan, hilang, tidak terawat, dan dirusak.

Selain karena sentimen-sentimen negatif yang berkembang, penyebabnya juga tidak lain karena banyak penduduk yang merasa asing dengan sang pemilik makam, apalagi sejak keluarganya menghilang dan mengabaikan makam sang Kapitan malang.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana awal mula sterotip dan sentimen buruk terhadap etnis Tionghoa di Indonesia terbentuk, lalu posisi-posisi tokoh dan masyarakat Tionghoa di era kolonial, pengaruhnya pada politik, ekonomi dan budaya Indonesia, hingga kedatangan awal para “Chinezen” di Indonesia, maka disuguhkanlah beberapa literatur serta arsip studi visual yang saya kumpulkan dalam beberapa tahun terakhir disusun diatas sebuah rak buku bergaya design menyerupai altar (tok) sebagai penampang dari karya utama “Here Lying The Kapitan”.

.

Gambar 4. Suasana opening pameran “Diari Diri”, 19 Agustus 2023, di Purga Art Space

Gambar ini bersama beberapa elemen penunjangnya tadi, dipresentasikan sebagai bagian dari pameran kelompok “Diari Diri” yang dikuratori oleh Sekar Pradnyadari di Purga Art Space, Ubud, pada tanggal 19 Agustus – 16 September 2023 bersama 5 perupa lainnya; Wellwul, Gadis Putri Maharani, Ni Wayan Penawati, Pradnya Paramita, dan Tia Rama.

Harapannya gambar ini bisa mengingatkan kita pada keberadaan (makam) Kapitan dan berbagai persoalan dan ironi yang melandanya, sesuai teks seruan pada gambar: “這裡躺著船長 (Pinyin: Zhè lǐ tang zhe chuán zhǎng)/ HERE LYING THE KAPITAN”.

Gambar ini sebagai penghormatan pada Kapitan Oei, para leluhur dan warisan budayanya, sebagai ajakan kepada masyarakat untuk memelihara dan melindungi situs-situs penting yang ada di daerahnya.

Sebagai penutup catatan, saya ingin mengutip nasihat dari Wang Heming dalam jurnal Claudine Salmon: “先人遗骨为我之身,先人本体封葬於窀,或生或沒一体至亲. 不能护守安用后人” (Pinyin: Xiān rén yí gǔ wèi wǒ zhī shēn, xiān rén běntǐ fēng zàng yú zhūn, huò shēng huò méi yītǐ zhìqīn. Bùnéng hù shǒu’ān yòng hòu rén). Jika diterjemahkan, “Kami adalah produk dari tulang nenek moyang kami yang jenazahnya dikubur di bawah tumuli (tanah makam); hidup atau mati kita semua serumpun. Jika kita tidak bisa melindungi kuburan atau nenek moyang kita, apa gunanya memiliki keturunan?”. [T]

Batubulan, 2023

REFERENSI

- Claudine Salmon, Ancient Chinese Cemeteries of Indonesia as Vanishing Landmarks of the Past (17th-20th c.), 2016 https://journals.openedition.org/archipel/282#bodyftn26

- Claudine Salmon, From Cemeteries to Luxurious Memorial Parks, 2016 https://journals.openedition.org/archipel/320

- Ikrar Raksaperdana and Kemas Ridwan Kurniawan, Souw Beng Kong’s Tomb: Transformation of a Green Chinese Cemetery Area to a Present Dense Area https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/764/1/012013/meta