PADA MALAM itu, 20 Januari 2023, bertempat di Rumah Belajar Komunitas Mahima, Singaraja, Riki Dhamparan Putra bercerita tentang proses kreatifnya, dari puisi ke Buya Syafii.

Riki adalah sastrawan Indonesia yang lahir di Padang, Sumatera Barat. Ia sudah menerbitkan dua buku puisi, “Percakapan Lilin” dan “Mencari Kubur Baridin”, serta satu buku kumpulan esai “Suaka-suaka Kearifan”.

Riki diminta Komunitas Mahima dan tatkala.co memantik diskusi tentang puisi dan buku terbarunya, Berdiang di Perapian Buya Syafii (Geotimes-Institut Maarif, 2021)─kumpulan esai, seperti kata Prof. Dr. M. Syafii Anwar, kesaksian dan refleksi Riki Dhamparan Putra atas gagasan dan sepak terjang Buya Syafii sebagai seorang cendekiawan muslim terkemuka.

Riki mengawali ceritanya saat merantau ke Bali. Sejak awal ia memang ingin menjadi penyair. Kenapa Bali? Sebab pada saat itu geliat sastra di Bali banyak diperbincangkan di kancah nasional. Sosok Umbu Landu Paranggi, menjadi satu sebab di antara sebab lain, yang membuat sastra Bali menjadi hidup, tumbuh, berkembang.

Riki sendiri belajar dari Umbu bersama sastrawan-sastrawan top Bali lainnya. Di bawah asuhan Umbu lah, ia menjadi seperti hari ini.

“Umbu itu ‘kejam’ kalau mendidik, tidak seperti Ole (maksudnya, Made Adnyana Ole) sekarang,” jelasnya.

Sedangkan terkait dengan ketertarikannya dengan Buya, Riki menyampaikan bahwa dia kagum saat kali pertama jumpa dengan Buya. Waktu itu, Riki bertemu Buya di acara deklarasi JIB, Jaringan Intelektual Berkemajuan, dan memberikan buku kumpulan puisinya. Dalam bayangannya, karena Buya seorang ulama, Buya akan banyak membahas tentang soal-soal keislaman. Tetapi Riki salah, Buya justru membahas tentang buku puisi yang ia berikaan. Buya berbicara soal Rendra sampai AA. Navis. Dari sini, Riki mulai tertarik dengan Buya Safii.

“Setelah lama tak berjumpa dengan Buya, saya menulis sebuah esai berjudul Islam di Sumatra Barat yang Sedang Sial. Saya tulis esai itu setelah membaca salah satu tulisan Buya di Republika tentang kritik Buya terhadap masyarat di Sumatera Barat. Buya menyampaikan kekecewaannya terhadap masyarakat Sumatera Barat yang mengalami degradasi,” lanjutnya sambil mengenang.

Sumatera Barat yang dikritik Buya tentu bukan Sumatera Barat yang dulu (abad 20)—yang cemerlang dengan nama-nama besar seperti Tan Malaka, Moh. Hatta, Sjahrir, Muhammad Yamin, anak-anak rantau yang menjadi peletak batu pertama dasar-dasar negara ini. Bukan juga Sumbar yang universal—yang menurut Nirwan di Epilog, “menanamkan kesetaraan, kebebasan, dan hasrat untuk memeriksa diri sendiri” (hal. 224).

Sumbar yang digelisahkan Buya adalah Sumbar yang sekarang tampil lebih eksklusif, kedaerahan yang pengap, sempit, kehidupan agama yang tak membebaskan, kepada pilihan sosial-politik yang tak berlandaskan ilmu pengetahuan.

“Kira-kira setahun kemudian, saya memberikan tulisan itu kepada situs Tarbiah Islamiyah, dan ada seseorang yang mengirimkan link-nya kepada Buya Safii. Esai itu mendapat tanggapan Buya Safii melalui WhatsApp. Saya tidak tahu kalau itu Buya. Saya pikir itu teman yang iseng. Jadi saya balas: Oh, mantap lah,” katanya sambil tertawa.

Semenjak saat itu, Riki sering berdialog, berdiskusi, bertukar pendapat dengan Buya, melalui virtual. Riki memang tidak banyak bertemu fisik dengan Buya, tapi secara spirit terus terjalin komunikasi melalui beberapa tulisan yang dikirimkannya ke Buya Syafii.

***

Buya Syafii Sang Guru Bangsa

Dalam acara tersebut, Riki mengakui bahwa Buya Syafii memang seorang “Guru Bangsa”.

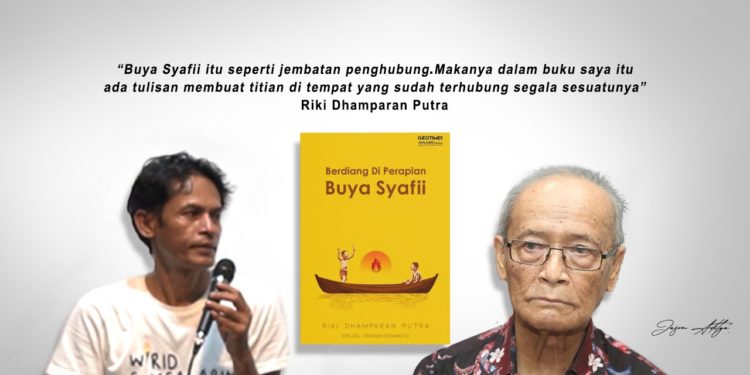

“Buya Syafii itu seperti jembatan penghubung. Makanya dalam buku saya itu ada tulisan membuat titian di tempat yang sudah terhubung segala sesuatunya. Buya itu bukan hanya ulama, beliau itu Guru Bangsa,” tegasnya.

Ya, “Guru Bangsa”. Gelar sakral yang tak sembarang orang, dengan mudah, mendapatkan dan menyandangnya─sekalipun itu melalui jalur politis seperti misal gelar Doktor Honoris Causa atau gelar yang lain. Hanya orang-orang yang kelewat top saja yang pantas menyandangnya─orang-orang yang bukan hanya sekadar pintar, cerdas, dicintai masyarakat, berdampak kepada bangsa dan negara, atau pikiran-pikirannya membawa kemaslahatan, tetapi juga orang yang ucapan dan tindakannya tak jauh berbeda.

Hanya ada beberapa tokoh di Indonesia yang mendapat gelar kehormatan tersebut, seperti misal Romo Mangunwijaya, Gus Dur, dan tentu Buya Ahmad Syafii Maarif—mereka yang memiliki komitmen kuat pada kemaslahatan bangsa dan negara.

Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif—akrab dipanggil “Buya Syafii”—termasuk sosok yang lengkap. Selain sebagai ulama, organisatoris, ia juga seorang intelektual—salah satu cendekiawan muslim kita yang terpenting, kata Nirwan Dewanto di Epilog buku Berdiang di Perapian Buya Syafii, dengan komitmennya yang kuat terhadap kehidupan kebangsaan, dengan keberhasilannya memimpin Muhammadiyah, dengan sikap ktitisnya terhadap politisasi kehidupan Islam (hal.224).

Buya Syafii, satu di antara tiga “pendekar” dari Chicago─istilah Gus Dur untuk menyebut nama Nurcholis Madjid, Amien Rais, dan Ahmad Syafii Maarif─yang pikirannya, menurut Gus Dur dalam tulisan Tiga Pendekar Dari Chicago, Tempo, 27 Maret 1993 “mengutamakan aspek kultural Islam”.

Gus Dur juga berpendapat bahwa pikiran-pikira Buya Syafii, alih-alih dekat dengan Amien Rais yang notabene sama-sama orang Muhammadiyah, justru lebih dekat dengan Nurcholis Majid. Tetapi, “sebagai “orang organisasi”, ia juga menekankan arti penting upaya memasuki pusat-pusat kekuasaan (power centers)”, lanjut Gus Gur.

***

Buya itu Perapian

Untuk dapat menyelesaikan tulisan tentang pemikiran Buya, Riki sampai harus membaca semua karya Buya, entah dalam bentuk buku maupun tulisan-tulisan Buya yang tercecer di berbagai media, online maupun cetak. Tidak sampai di situ, ia juga mengikuti hampir semua ceramah-ceramah Buya di media sosial.

“Dari dulu saya sudah membaca beberapa tulisan Buya Syafii, tapi tak sebanyak tulisan Nurcholis Madjid. Tetapi setelah saya mulai lagi membaca tulisan Buya, ternyata Buya lebih produktif. Sampai tuannya beliau menulis,” katanya dengan rasa kagum.

Barangkali atas proses itulah, Riki kemudian memberi judul buku terbarunya Berdiang di Perapian Buya Syafii─apalagi buku ini sebagian besar dikerjakannya sepanjang Ramadhan 1442 hijriah.

“Karena buku ini saya kerjakan di bulan suci, maka isinya pun juga suci,” ucapnya sambil bercanda.

Perapian, dalam Langgam Minang dan Jeritan Pancasila di Perapian Buya Syafii─semacam resensi atau tanggapan Raudal Tanjung Banua terhadap buku Riki─secara harfiah perapian bisa merujuk api tungku di ladang nan jauh atau api unggun pada malam tahun baru. Namun secara simbolik, perapian memiliki makna yang luas dan filosofis.

Dalam masyarakat Minangkabau misalnya, ada konsepsi tungku-tigo-sajarangan yang bersumber dari pola perapian tradisional namun maknanya kontekstual hingga zaman sekarang. Tiga tungku perapian itu melambangkan trias-kultura Minangkabau: alim-ulama, ninik-mamak dan cerdik-pandai. Ketiganya saling topang dan menyanggah. Bila satu tungku rapuh atau goyah, periuk-belanga tak akan stabil letaknya dan apa yang dijerang tak akan sempurna matangnya (Banua, 2022).

Lebih lanjut, dalam versinya yang lain, tungku tigo sajarangan ini analog dengan tiga kata kunci yang disematkan Riki Dhamparan Putra, penyair dan aktivis budaya, kepada sosok Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif—akrab dipanggil “Buya Syafii”—dalam buku terbarunya, Berdiang di Perapian Buya Syafii (Geotimes-Institut Maarif, 2021). Menurut Riki, semua yang kita tahu tentang Buya, selalu melibatkan tiga kata kunci: Islam, Muhamadiyah dan Indonesia (hal. 99) (Banua, 2022).

Riki adalah seorang penyair. Tetapi ia menaruh hormat sehormat-hormatnya kepada sosok Buya Safii─yang notabene bukan seorang penyair. Baginya, Buya itu perapian. Buya menyerap cahaya, menghimpunnya, dan menyebarkannya kembali kepada yang butuh. Dalam kebekuan pergaulan dan gerakan sosial, kita butuh perapian. Sedangkan ia sendiri mengaku sebagai “orang yang berdiang, kemudian mendayagunakan api itu untuk mengolah seluruh bahan mentah” (hal. x).

Menurut Raudal, berdiang artinya tidak statis, pasif, namun aktif. Orang-orang berdiang di dekat perapian sambil berbincang-bincang, diskusi, atau sekadar merenung sambil menghangatkan diri. Tak jarang juga, sambil berdiang, menjerang sesuatu untuk dinikmati sambil menjaga api tetap menyala.

Tentu saja, sebagai perapian, api Buya tidak berkobar-kobar. Buya tidak menyambar-nyambar. Kata-katanya teduh, tapi sengit merasuk hati. Tangannya tidak nunjuk-nunjuk sebagai perkakas hegemoni. Tapi lebih banyak diulurkan untuk merangkul, membesarkan jiwa.

***

Narasi-Narasi Kecil

Selama ini, dari amatan Riki, banyak orang yang melihat Buya Syafii dari narasi besar seperti demokrasi, humanisme, Islam, kebangsaan. Itu pun dengan sudut pandang yang lebih bersifat akademik-teoritik. Dalam sejumlah hal, ini dianggap kurang aplikatif, atau aplikasinya terbatas pada wilayah tertentu. Sementara ada banyak topik menarik dan narasi-narasi kecil nan menggugah dari pandangan dan gagasan Buya. Ini perlu diresepsi lebih lanjut sebab berpotensi menjadikan pikiran Buya dapat dicerna segala lapisan masyarakat.

“Buya itu penikmat puisi. Beliau kagum dengan sosok Muhammad Iqbal. Dan hal seperti ini tidak banyak yang membahas,” kata Riki menggebu-gebu.

Dan benar saja. Buku manis ini menyampaikan gagasan-gagasan Buya dari jalur kultural, sangat dekat, membumi, dan familiar. Tentu karena Riki seorang penyair, bahasa yang dipilihnya pun memiliki nilai “puitik”, khas.

Dalam buku ini, menurut Raudal, Riki tak sekadar mengulang gagasan dan buah pikir Buya Syafii dengan bahasa berbeda, apalagi jadi juru bicara—meski juga sah jika peran ini diambilnya—tapi “bertukar-tangkap” dengan sigap: berdialog, menambah, memberi garis tebal, dan membubuhkan persfektif lain atas namanya sendiri. Mungkin ini yang dimaksud Nirwan Dewanto di Epilog bahwa dalam buku ini kita “mendengar aneka perbincangan” antara dua urang awak yang sama tajam dan kritisnya.

Karena itulah, membaca buku ini seolah-olah kita melihat Riki sedang duduk di dekat perapian Buya. Keduanya saling bercakap tentang masa depan agama menunggu puisi, William Marsden dan Buya Safii, agama Noam Chomsky, salah paham Erdogan, sambil ditemani kopi pahit lebaran.

Alangkah senang dan nyamannya membayangkan Buya Syafii bercerita tentang sejarah dan khilafah, peran generasi muda sebagai penjaga layar perahu, sampai, seperti kata Raudal, Madilog Tan Malaka dilihat dari paradoks kaum rebahan yang membiarkan otak menganggur karena gawai memberi banyak kemudahan dan kesenangan, dan seterusnya. [T]

Penulis: Jaswanto | Editor: Made Adnyana