DALAM buku Tifa Penjair dan Daerahnja (diterbitkan pertama kali oleh Gunung Agung, 1952), H.B. Jassin menyertakan sebuah tulisan yang membuat pembaca—saya bayangkan, seperti saya—tersenyum, tergelitik. Tulisan tersebut berjudul “Gadis Jang Tjantik” (hal. 72, cetakan kedua, 1953):

Pengarang2 kita jang lama melukiskan gadis jang tjantik seperti berikut:

Badannja ramping sebagai pohon pinang;

Rambutnja sebagai majang terurai;

Mukanya berseri sebagai bulan 14 hari;

Alisnya sebagai bentuk tadji;

Hidungnja mantjung sebagai bunga Melur;

Matanja sebagai bintang Timur;

Telinganja sebagai kerang;

Mulutnya sebagai delima merekah;

Giginja sebagai 2 barisan mutiara;

Dagunja sebagai lebah bergantung;

Djarinja sebagai duri landak;

Pepat kukunja sebagai bulan 3 hari;

Pahanja sebagai paha belalang;

Betisnja sebagai perut padi;

Tumitnya sebagai telur burung….

Alangkah tjantiknya gadis ini, djika dilukis oleh si penggambar….

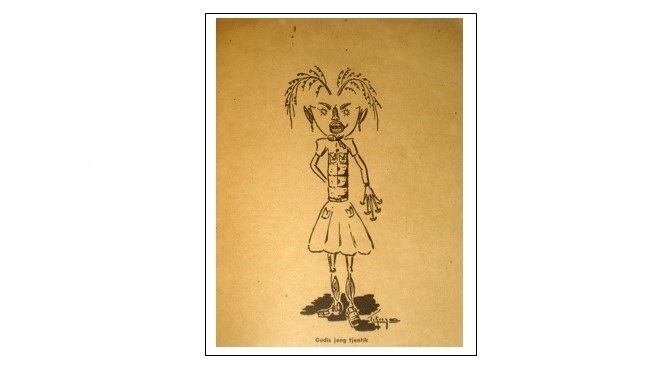

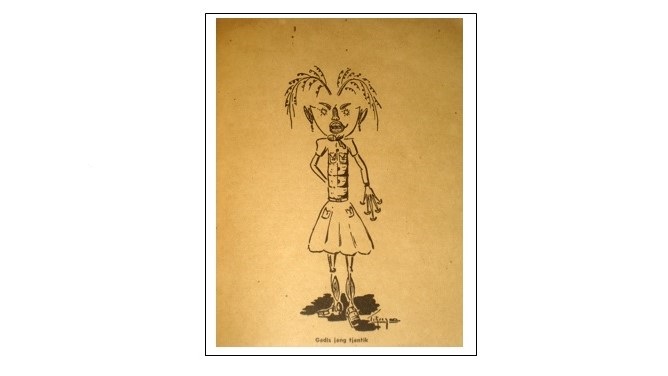

Maka, di halaman berikutnya, Krisnandjaja mewujudkannya dalam bentuk gambar:

Tulisan yang sebelumnya dimuat Pandji Pustaka, 30 Januari 1943 itu, bisa dijadikan sebagai ilustrasi kecil dunia kritik sastra (di) Indonesia. Ia diturunkan di antara 22 judul tulisan lain yang terbilang “serius”, mulai soal pijakan dasar dan ideologi pengarang, aliran-aliran kesusasteraan, ikhtisar pandangan tentang prosa dan puisi, revolusi atau pembaharuan dalam bentuk dan isi, hingga propaganda, ide, tendens, plagiat dan saduran. Pokok pembicaraan tersebut umumnya merujuk kepada gejala perkembangan kesusasteraan di Barat.

Namun Jassin membicarakan dengan gayanya sendiri, sehingga hampir-hampir tidak terasa bahwa selain mengolah pengalaman-pengalamannya sendiri, ia pun mengambil bandingan dari belahan dunia lain. Dan puncaknya, jika bukan antiklimaks, Jassin menghadirkan “Gadis Jang Tjantik”, sebuah upaya yang terkesan “(ber-)main-main”, namun kena sasaran. Cukup mengutip ulang “estetika” usang tentang perempuan dan kecantikan, kemudian ditambah ide nakal mewujudkannya secara harfiah (verbal) dalam bentuk gambar, maka segala hal terpampang: pengandaian kecantikan ala sastra lisan klasik, yang direproduksi terus-menerus oleh para kreator, utamanya Pujangga Baru, tidak saja streotipe—menyiratkan stagnasi—juga membuat rekonstruksi jumud seputar kecantikan perempuan. Apabila ditarik ke kekinian, boleh jadi ini bersinggungan dengan kritik sastra feminis, sekaligus wacana eksplorasi estetika di sisi lain. Ia juga sedang melakukan “dialog kreatif” dengan teori mimesis Aristotelian.

Sampai di sini saya melihat kecerdasan Jassin mengolah ruang-ruang kritik. Ia membuka diri atas gagasan, wacana dan teoritisasi kesusasteraan modern (yang mengacu ke Eropa), tetapi tidak menutup diri pada kemungkinan “slengek’an” ala Timur atau “Indonesiana”. Saya bayangkan, ia seperti koki yang mengolah berbagai bahan dengan cita rasa yang cocok dengan lidah orang sekitar. Bagi saya ini adalah bentuk “pribumisasi” teori dan wacana sastra yang datang dari mana pun, hal yang mengingatkan kita pada sosok Gus Dur dengan “pribumisasi Islam” (paralel jugakah dengan “Islam Nusantara”? Entah).

Gejala Dua Kutub

Jika disederhanakan, dalam keseluruhannya, gejala dua kutub kritik sastra Indonesia mulai tampak dalam Tifa Penjair dan Daerahnja ini. Tulisan yang saya sebut “serius” memiliki korelasi dengan kritik sastra akademis. Bukan hanya objek kajiannya yang diperhitungkan, juga sistematika dan struktur penulisannya (betapa pun tidak terlalu baku, jika tak ingin tampil kaku), lengkap dengan bahan rujukan atau referensi (dalam hal ini, Jassin banyak merujuk buku-buku Belanda). Sedangkan yang saya sebut “main-main”—bukan, “bermain-main”!—menemukan kontekstualisasinya dalam kritik sastra non-akademis. Dalam kritik jenis ini, kritikus secara intim dan pribadi mengungkapkan pandangannya terhadap objek kajian, sebuah tema. Hasilnya bisa sangat khas, terlebih secara umum bermediumkan esei atau surat upaya yang memang dianggap lebih bernilai personal.

Sungguh pun demikian, dalam upayanya bersikap “akademis” yang diasumsikan kritis-aplikatif (dari hal-hal teoritis), toh tulisan Jassin terasa sangat apresiatif, suatu pendekatan yang beresiko “subjektif” dalam resepsi sastra. Tapi lewat itulah Jassin memberi penghormatan pada sastra Indonesia yang sedang bertumbuh, dengan sikap akomodatif, seolah hendak ia nyatakan ulang seruan Chairil,” semua harus dicatet, semua dapat tempat.”

Kelak, rintisan Jassin berjejak pada kritik sastra mutakhir, pada sejumlah sosok: Ajip Rosidi, Korrie Layun Rampan, Linus Suryadi, untuk menyebut beberapa nama. Mereka ini dikenal sebagai kritikus “akomodatif”, bukan lantaran mereka berasal dari luar kampus sastra, melainkan terletak pada cara mereka meresepsi sastra. Itulah sebabnya, sosok yang berada di dalam kampus sastra pun, juga terpindai sebagai kritikus “akomodatif” seperti Maman S. Mahayana dan Suminto A. Sayuti.

Apakah ini sesuatu yang buruk? Jelas tidak. Integritas H.B. Jassin dan kebersetiaan sosok-sosok setelahnya meninggalkan hasil tak sedikit. Bahwa di dalam perkembangannya ada kekurangan dan rasa kurang puas, semisal anggapan subjektivitas, itu hal yang wajar. Bukankah sikap “subjektif” pun perlu dalam penilaian? Dan benarkah ada penilaian yang sepenuhnya objektif? Bukankah ada konteks di dalam teks? Karenanya, saya mengapresiasi Suminto ketika mengakui bahwa ia memang menerima semua teks dengan hati terbuka (kata lain dari akomodatif), meski dengan resiko kritiknya dianggap kurang tajam.

Ada pula yang menganggap kritik jenis ini cenderung intuitif, hal yang tentu dengan sendirinya akan tertolak jika non-intuitif dipercaya melekat pada segala sesuatu yang referensial, yang representatif. Kurang apa Maman dan Suminto dengan teori dan rujukan? Kurang apa Rosidi dan Korrie dengan pengalaman dan gagasan? Soalnya mungkin sejauh mana teori, rujukan, pengalaman dan gagasan itu diolah secara khas; bercita rasa. Boleh jadi gerutuan atau rasa kurang puas selama ini terkait soal cita rasa ini: hambar, hambar belaka…

Di sisi lain, ada anggapan bahwa kritikus semacam H.B. Jassin dan turunannya itu, besar bukan semata lewat kerja tekstual, tapi melalui kerja-kerja eksternal (ekstra?). Mereka bekerja sebagai redaktur majalah sastra yang pandangannya bisa cepat tersebar melalui semacam “catatan kebudayaan” atau berdasarkan karya yang diturunkan. Atau mereka bekerja sebagai pengampu sastra di perguruan tinggi yang gagasan mereka mau tidak mau menular kepada para mahasiswa. Sosok ini pun aktif melakukan kerja-kerja ekstra seperti menyunting buku, membuat antologi serta terlibat dalam berbagai peristiwa sastra.

Apabila semua itu benar, maka menurut saya tidak ada yang salah. Peran Jassin sebagai redaktur misalnya, menghasilkan surat-surat sastra bernilai istimewa, buah korespondensinya dengan sastrawan dari berbagai pelosok tanah air. Surat-surat tersebut tentu saja bernilai kritik, bahkan sangat aplikatif—sesuatu yang kini langka. Pertanggungjawaban Jassin atas karya-karya yang dipilih dilakukan dengan cara yang khas tanah air; turun berbaur, jemput bola dan tegur sapa. Begitu pula kehadiran sejumlah antologi monumental seperti Laut Biru Langit Biru Ajip Rosidi, Cerita Pendek Indonesia Mutakhir Satyagraha Hoerip, Tonggak Linus Suryadi, Antologi Cerpenis Perempuan Indonesia Korrie Layun Rampan, berhasil mengisi rumpang dunia literatur kita. Termasuk seri proses kreatif sastrawan Apa dan Bagaimana Saya Mengarang susunan Pamusuk Eneste menghasilkan dereten “kritik dari dalam” yang dilakukan sendiri oleh para pengarang. Peran ganda pengarang di Indonesia—sebagai kreator sekaligus kritikus—bukan hal baru sebagaimana dengan baik diperankan Subagio atau Sapardi Djoko Damono.

Upaya menyusun antologi utama di negeri ini, pastilah melibatkan banyak pihak, banyak komunitas, dan biasanya swadaya, yang hanya mungkin tercapai dalam suasana guyub. Begitu pun peran ganda pengarang cum kritikus, atau sebaliknya. Tugas itu tentu tidak ringan, namun terbukti bisa ajeg sejak bertahun-tahun lalu, seiring lahirnya karya-karya mereka dari genre yang lain. Tinimbang sebagai beban, tugas itu kemudian dinikmati sebagai kerja kreatif, sehingga bukanlah ujug-ujug ketika Budi Darma mengatakan bahwa kritik sastra itu juga merupakan genre kreatif sebagaimana puisi, drama dan prosa. Kerja guyub dan “rida menerima segala tiba” ini, apakah namanya jika bukan “pribumisasi”?

Citra dan Cita Rasa

Di kutub lain, lihatlah kritik A. Teeuw yang kadung dianggap berjenis akademik. Padahal dalam Pokok dan Tokoh (Jajasan Pembangunan, 1952), selera “berkisah” Teeuw sangat kental—hal yang tentu berseberangan dengan kritik “sekolahan” yang strukturnya dianggap ketat. Namun cara Teeuw justru sangat komunikatif; struktur penceritaannya mudah diikuti, teoritisasi lebur dalam teks. Kajian tentang periodeisasi sastra modern Indonesia, mulai Pujangga Baru, Balai Pustaka, Seri Cerita Roman dan Angkatan 45, jelas-jelas dominan dari pendekatan ekstrinsik, yakni sosok biografis sastrawannya. Dan bukankah unsur ekstrinsik dalam kritik cenderung dianggap milik kritik non-akademis?

Ini pula yang tampak pada sosok Subagio Sastrowardoyo dan Budi Darma, dua nama yang representatif sebagai contoh. Di dalam khazanah kritik sastra kita, nama kedua orang ini dianggap berwibawa terutama kaitannya dengan keluasan wawasan dan sejumlah teori yang dikuasainya. Citra yang terbangun ialah bahwa kedua orang ini merupakan kritikus “akademis”, terpelajar. Era 80-an sosok Subagio tak ubahnya Jassin. Barangsiapa yang dibicarakan olehnya, akan ada jaminan namanya tergerek. Konon, kemunculan D. Zawawi Imron di tengah belantara sastra kita tak lepas dari kecermatan Subagio membicarakannya. Begitu pula Budi Darma, ulasannya yang bernas disampaikan dengan cara dingin tanpa beban, khas cerpen-cerpennya dalam Orang-orang Bloomington.

Apa yang menarik dari sini? Pertama, citra yang terbangun ternyata tidak paralel dengan pola yang digunakan. Citra boleh saja akademis, namun pola kritik yang digunakan bisa sangat longgar, terbukti kritik-kritik terbaik Subagio dan Budi Darma muncul dalam bentuk surat upaya (esei) yang enak dinikmati, sama enaknya ketika mereka menulis kritik dalam bentuk kertas kerja (makalah). Subagio bahkan menampik penghilangan unsur ekstrinsik pengarang dari ranah kritik sastra. Padahal penghilangan unsur ekstrinsik itu merupakan konsepsi dasar Kritik Baru (New Criticism) yang berkembang di Amerika Serikat dan kemudian memengaruhi kritikus Aliran Rawamangun yang dikenal sangat akademis.

Kedua, cita rasa mereka dapat dinikmati juga dalam karya-karya pada genre yang lain. Cara ungkap Subagio dalam puisi terasa hadir di dalam esei dan cerpennya; antara cerpen dan esei Budi Darma memiliki semacam benang merah (soliloqui?), jika bukan gagasan, ya, cara ungkap yang identik (kembar-siam?). Dengan memadukan semua kekuatan dalam beberapa genre, muncul juga pandangan minor tentang skala prioritas, sebagaimana anggapan pembesaran peran kritikus lewat kerja-kerja ekstra-ekstrinsik di atas. Akan tetapi hal itu ternyata berjalan dengan baik, sehingga kedudukan mereka dalam dua atau lebih genre dapat diterima, meski skala prioritas akhirnya ikut menentukan. Potensi menulis cerpen pada diri Subagio misalnya, menyusut, seiring membesarnya peran dia sebagai penyair dan kritikus.

Budi Darma, sebagaimana Teeuw, memang berlatar pendidikan sastra. Oleh karena itu ulasan mereka sarat dengan kode-kode dan teori (di tangan Umar Junus kode-kode itu lebih “rumit” lagi). Apa yang membuat sosok ini terhubung dengan cita rasa “pribumi” menurut saya nilai komunikasinya. Meskipun banyak nama, literatur dan teori yang diusung, tapi itu bukan tujuan, melainkan gagasan di sebaliknya. Kutipan hanyalah pendukung gagasan bernas mereka (dalam esei Budi Darma ia hanya “berkelabat lewat”). Selebihnya, bahan-bahan itu dipresentasikan lewat bahasa dan gaya mereka sendiri. Teeuw yang cenderung formal-struktural, Budi Darma “jungkir-balik”, Junus “bau mitos”. Tidak soal. Satu hal: mereka komunikatif.

Lebih kurang ini pula yang berhasil dilakukan Subagio, meskipun ia bukan dari kalangan berpendidikan formal sastra. Memang, sebagaimana dalam kritik non-akademis, citra kritikus akademis juga bisa lekat pada sosok di luar spesialis ilmu sastra. Selain Subagio, kita punya Ignas Kleden yang berlatar sosiologi, atau fenomena Afrizal Malna yang menulis kritik-kritik eksprimental di koran-koran. Mereka—tentu banyak mereka yang lain— membangun gaya dan bahasanya sendiri dalam cita rasa Timur yang dekat, akrab.

Sikap Ilmiah Terhadap Sastra

Jadi jelas bahwa proses pribumisasi kritik sastra itu ada dan terus berlangsung. Kita juga bisa menilik dari persfektif dan isu-isu yang diangkat, terasa sangat khas Indonesia. Sebut saja soal relegiusitas, perkara identitas, lokalitas-globalitas, kritik sosial hingga proses kreatif penciptaan. Tentu saja isu-isu tersebut populer juga di belahan bumi lain, namun dalam konteks Indonesia ada khazanah tempatan yang melingkupi. Sastra dan relegiusitas, misalnya. Mangunwijaya menganggap relegiusitas terkait dengan sikap sosial; Abdul Hadi W.M. menghubungkan dengan sufisme dan tasauf Wujudiyah; Kuntiwijoyo memaklumatkan sastra profetik; Emha Ainun Nadjib melihat ketuhanan dalam universitalitas sastra Islami.

Begitu pun soal identitas dan lokalitas terasa sangat khas ketika Subagio memotret penyair Indonesia sebagai manusia perbatasan; Goenawan menganalogkan pergulatan penyair sebagai si Malin Kundang; Abdul Hadi menyeru kembali ke akar, kembali ke sumber; Faruk menelisik sosiologi dan ideologi sastra dari teks-teks sastra lawasan, Ariel Haryanto, dkk menggelorakan sastra dan tanggung jawab sosial dalam wacana sastra kontekstual.

Muncul pula wacana eksprimentasi, eksplorasi estetik dan warna lokal, dalam ulasan di koran-koran (seiring tumbuh-kembangnya sastra koran). Agus Noor, Seno Gumira, Beni Setia, Adi Wicaksono hingga generasi Binhad Nurrohmat, Damhuri Muhamad, Aninditya S. Thayf muncul dengan esei sastra di koran-koran minggu. Betapa pun sebagian pihak menyebut itu bukan kritik sastra, namun nyatanya kehadiran esei semacam itu mengisi kekosongan kritik mutakhir kita. Jika merujuk Subagio, jenis esei sastra di koran tersebut sahih disebut kritik, sebagaimana resensi buku, komentar sastra, pengalaman pribadi pengarang dan sebagainya (1989: 38).

Diakui atau tidak, ulasan di koran-koran bisa menjadi pendorong kepengarangan seseorang; ia menciptakan mood ketika dibaca ulang di balik tumpukan koran bekas atau kliping tua. Ia mengisi celah kekosongan kritik yang belum menemukan bahasa yang padan di lingkungan ilmiah. Misalnya saja dalam isu warna lokal, yang rujukannya ke Barat sukar jika bukan mustahil. Hanya saja itu mungkin bukan kritik yang “ideal”, apalagi saat kita menghadapkan wajah ke institusi studi sastra: Fakultas Sastra.

Sejauh mana Fakultas Sastra menjadi agen pribumisasi kritik sastra? Atau pertanyaan lain: bisakah Fakultas Sastra melahirkan teori sastra sendiri?

Melihat kinerja Fakultas Sastra yang terseok-seok, pertanyaan itu mungkin belum kelewat urgen. Yang mendesak ialah merenungkan harapan Subagio: sikap ilmiah terhadap sastra. Sudahkah Fakultas Sastra memiliki sikap ilmiah terhadap sastra?

Pembuktiannya bisa dengan cara sederhana. Tengoklah koleksi perpustakaan, kertas kerja para dosen, skripsi/tesis/disertasi mahasiswanya. Adakah penghargaan, standar layak, rasa keingintahuan yang besar serta menampilkan kebaruan? Jika belum, berarti masih jauh panggang dari api.

Terkait penciptaan teori sastra sendiri bukan perkara gampang, meski bukan tak mungkin. Subagio telah memberi ancangan cukup komprehensif terkait kemungkinan itu (lihat, “Mencari Jejak Teori Sastra Sendiri”, 1989: 53). Secara tersirat ia akui bahwa teori sendiri itu belum ada, kecuali baru berupa pernyataan afirmatif, tapi saya mencatat beberapa contoh mengarah ke sana. Istilah “sampakan” yang pernah digunakan Kirdjomuljo untuk naskah dan pentas Teater Gandrik, misalnya, saya kira lebih familiar bagi publik, tinimbang membahasakannya dalam teori Brechtian. Begitu pula “teori” pasemon Goenawan. Sejumlah istilah “bebas” Afrizal seperti “arsitektur teks”, “oto-puisi”, “anatomi cerpen” dan seterusnya, ternyata bisa menggambarkan kompleksitas teks dan kepengarangan mutakhir kita. Begitu juga istilah “fakta-fiksi” Seno dan Agus Noor, sama khasnya dengan fenomena sastra koran.

Tentu ada juga istilah pasaran, seperti “sastrawangi” yang kemudian berpretensi atau direpresentasikan sebagai varian kritik sastra feminis. Ada pula gejala praktis seperti istilah short-story (cerita pendek) hendak diganti dengan istilah “prosa(is)” sebagaimana dilakukan Agus Noor atau “petilan dari karya yang lebih luas” Nirwan Dewanto. Padahal, istilah cerita pendek itu sudah baku, lengkap dengan konvensi yang teruji waktu. Upaya merombaknya hanya mungkin dilakukan dengan proses yang juga teruji.

Istilah “kritik sastra pribumi” pun, tanpa mengabaikan potensi dan kemungkinannya, menurut saya cenderung problematis. Misalnya saja jika kita melihat hasil kerja para Indonesianis. Ulasan, kertas kerja, disertasi dan penelitian yang mereka lakukan justru terasa sangat “pribumi” tinimbang yang dilakukan orang Indonesia sendiri. Ini juga akan bermasalah dengan sinonim bawaan, “pribumi dan non-pri”. Saya kok lebih nyaman dengan ungkapan “pribumisasi kritik sastra”. Selain toh kita belum memiliki teori sastra sendiri, juga menyiratkan proses dan pergulatan cita rasa.

Intinya, memang tidak mudah memiliki teori sastra sendiri. Sebagai gambaran, Soedjatmoko, yang dianggap intelektual besar Indonesia tidak pernah mencipta teori—sebagian menganggap itu kekurangannya. Sungguh pun begitu, pikirannya bisa sampai dan diapresiasi berbagai kalangan. Oleh karena itu, kita tak perlu memaksakan diri mencipta teori sastra sendiri (untuk menjadi tuan di rumah sendiri?). Setidaknya, sembari menunggu, nikmati saja dulu kritik sastra (bercita rasa) pribumi…