“Begitu inginkah kau mendengar penggalan cerita itu? Tidakkah keinginan itu terhapus oleh waktu yang telah bertahun-tahun berlalu sejak terakhir kau berkunjung? Saranku, sebaiknya kau ceritakan tentang perjalananmu. Kenapa kau tidak memilih seorang perempuan untuk kau peristri? Lihatlah kulitku ini, sudah terlampau keriput untuk menanti seorang cucu. Aku sudah serupa senja hari yang sebentar lagi menyambut malam dan segera lelap di pembaringan.”

“Ya, September empat tahun yang lalu terakhir aku duduk di sini, persis di bangku ini. Dan hari ini, seperti juga September-september lain yang tetap mengingatkanku tentang cerita yang ingin kudengar darimu.”

“Hah, sejak pertama kau mengunjungiku, melihat raut wajahmu aku sudah dapat merasakan kau orang yang pantang menyerah. Tapi apa guna cerita itu? Tidak akan ada sesuatupun yang mungkin diubah oleh sepenggal cerita usang.”

“Ada.”

“Tidak.”

“Ada. Mungkin hanya aku, tapi mereka yang dilupakan membutuhkanmu untuk menyuarakan kisah mereka.”

“Tidak, aku meragukannya.”

“Apa kau meragukan aku?”

“Pada kau seorang aku yakin. Tapi bahwa ceritaku akan menjadi penting, aku ragu.”

“Hapus keraguan itu.”

“Untuk apa?”

“Penantianku.”

“Lupakanlah.”

”Itu yang selalu aku tolak. Lupa!”

”Heh, ya tanah ini, goyang rumput ilalang itu tidak akan pernah lupa. Sejarah itu lekat satu sama lain seperti sekeping uang logam dan ceritaku adalah satu sisi gelapnya yang harus dilupakan seperti kisah anak durhaka yang menjadi aib bagi keluarga.”

“Tapi ia akan menjadi lilin bagiku dan aku berharap tidak lagi meraba dalam kegelapan sejarah yang telah tertulis.”

Terdengar tarikan nafas berat dan dalam. Mereka termenung dalam diam, menelusuk khayal hati masing-masing.

“Lihatlah rumah ini, ia adalah bagian kesuraman itu.”

”Sibakkan kesuraman itu sekarang.”

”Kau perhatikan, tiap bagian rumah ini menyimpan penggalan-penggalan dari cerita itu. Pada pintu-pintu kayu itu dapat kau lihat jelas jejak usia tergurat di sana. Dinding kapur yang memudar warnanya dan terkelupas, pilar-pilar yang berusaha tetap kokoh menanggung beban dan kelelahan yang berkepanjangan, seperti juga tubuh dan jiwaku yang semakin renta. Apa yang bisa diharapkan dari ketersia-siaan selain kepedihan.”

“Biarkan aku merasakan kerapuhan itu, kepedihan itu, agar Aku semakin yakin bahwa aku harus melangkah ke depan.”

Perempuan dengan gurat kriput di wajahnya itu bangkit dari duduknya, berjalan menuju jendela. Wajahnya memantulkan temaram lampu pijar yang remang-remang. Tampak garis bibirnya bergetar, kelopak matanya perlahan menutup dan tarikan napas panjang mengawali kisahnya.

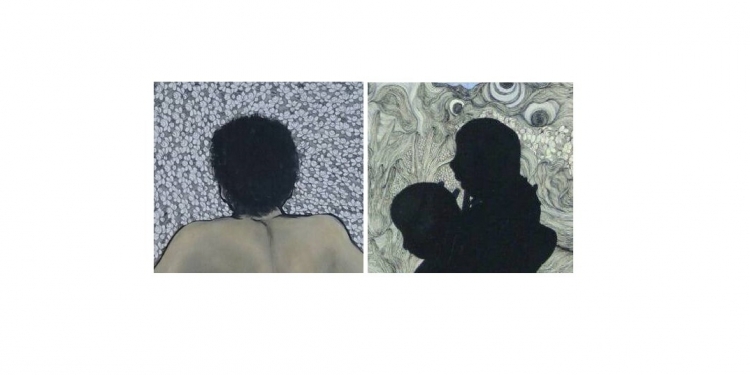

Suamiku adalah hati dan cahaya bagi rumah ini. Jiwanya seperti pualam yang tercetak kokoh oleh alam. Hidupnya hanya tentang pengabdian, tidak lain. Malam-malam yang kami lalui terlalu tenang bahkan senyap. Bintang tersamarkan oleh mendung tebal yang menggelayut di penjuru pulau ini. Binatang malam seakan lenyap dari muka bumi. Angin enggan berhembus dan dedaunan meringkuk di dahan-dahan yang terpuruk.

“Pak, pergilah! Apa yang kau tunggu? Aku akan baik-baik saja di sini. Rumah ini akan menaungiku.” Untuk kesekian kalinya, pada malam kesekian aku memeluk kaki suamiku dengan cucuran air mata. Tapi, dengan air muka yang tenang dia selalu mengangkatku dan memelukku dengan erat tanpa kata-kata. Hanya dengus nafas dan detak jantungnya yang meronta dapat kurasakan. Aroma ketenangan dalam dirinya semakin membuatku ketakukan. Nyaliku benar-benar ciut oleh bayangan yang menggerogoti pikiranku.

Malam itu, setelah tangisku hanya tersisa isak yang kurasakan sangat berat di dada, dia menuntunku ke dalam kamar pribadi kami. Aku dibimbing untuk duduk di pinggir ranjang kami yang berkelambu putih bersih.

“Tenangkan dirimu.” Katanya pelan dengan suara tenang.

Seperti malam-malam sebelumnya, gonggongan anjing yang terdengar di kejauhan semakin lama semakin riuh dan suara-suara itu semakin mendekat.

“Pak, pergilah malam ini. Kumohon penuhi satu permintaanku ini. Kau tahu aku tidak pernah meminta apapun. Pergilah, jangan siksa aku dalam cengkraman ketakutan ini.”

“Apa yang kau takutkan? Bukankah kita telah berjanji akan menghadapi segalanya bersama? Karena hanya bersamamu aku tidak pernah gentar akan apapun.”

“Tapi mereka, Pak…” Aku menjatuhkan tubuhku di lantai yang terasa sangat dingin. “Aku tidak sanggup membayangkan apa yang akan mereka lakukan padamu. Aku tidak akan sanggup melihatnya. Tidak.” Aku masih terkapar di lantai, dadaku tersumpal oleh isak yang berat.

Dia berlutut di hadapanku, mencium keningku dan menepuk bahuku kemudian bangkit dan menuju lemari pakaian, mengeluarkan seragam putih dan mengenakannya. Dimintanya aku untuk membatu mengenakan dasi, sementara air mataku kembali mengalir deras, tangisku tertahan hingga membuat tubuhku terguncang hebat. Aku merasakan beban itu semakin berat menghimpitku, membuat tubuhku hendak pecah menahannya.

“Pak, pergilah sekarang. Tidakkah cukup kau saksikan malam-malam yang menyiksaku ini? Kumohon.” Bersamaan dengan akhir kalimatku, terdengar suara pintu depan digedor dengan kasar. Suara teriakan terdengar bersahutan di sekeliling rumah.

Sementara dia mematut dirinya di depan cermin, memasang lencana perak di dadanya, mengenakan topi putih, menatap wajahnya di cermin dan dia masih sempat mengukir seulas senyum di bibirnya. Aku menutup wajahku, tidak sanggup untuk menyaksikan semua itu.

Tiba-tiba terdengar gedoran keras di jendela kamar kami. Aku terhenyak. Isakanku tiba-tiba terhenti dan aku merasakan tubuhku didekap erat. Dapat kurasakan degup jantung suamiku bertambah cepat, pelukannya terasa semakin erat.

“Pak…?” Bisikku pelan di telinganya. “Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Kesalahan apa yang kita lakukan?”

Suara gedoran dan teriakan dari pintu semakin keras. Anjing menyalak tidak henti-henti sambil berlarian di sekitar rumah. Lampu minyak di teras tiba-tiba padam, membuat suasana semakin mencekam.

“Tidak. Kesalahan adalah tentang sebuah penilaian. Perbedaan adalah bagian melekat dalam kehidupan kita, termasuk soal paham. Kita abdi yang hanya berusaha mempersembahkan segala yang kita miliki untuk panggilan tugas. Kita telah berjanji untuk mengabdi sepenuh jiwa dan raga. Jika malam ini nyawa yang harus dipersembahkan, itu hanya semata-mata sebuah kewajiban seorang abdi. Kita sudah melakukan yang terbaik.”

Suara-suara itu semakin gaduh. Suamiku melepaskan pelukannya. Dia memegang bahuku dengan erat dan matanya menatap wajahku yang basah bersimbah air mata.

“Aku berangkat, jaga dirimu baik-baik.”

Kata yang diucapkan dan sunggingan senyuman itu sama seperti yang selalu dilakukannya setiap pagi saat pamit meninggalkan rumah untuk menunaikan tugas. Tapi malam itu adalah yang terakhir. Begitupun dengan ciuman di keningku. Aku masih bisa melihat bayangannya melangkah tegap menuju pintu depan, kemudian menghilang di balik kegelapan malam. Suara pluit terdengar bersahut-sahutan mengiringi kegaduhan itu menjauhi rumah kami. Anjing masih terus menggonggong dan melolong panjang.

Januari 1966, Aku tertinggal sendiri menjaga hatiku yang remuk redam. Kami seperti rumput liar yang tumbuh di petak sawah kami sendiri dan kemudian dicerabut sebagai gulma, dibuatkan luka yang terus menghembuskan bau busuk.

Kau tau, sejak malam itu tidak pernah ada kabar tentang suamiku. Tidak dari siapapun. Hingga ombak menggerus tumpukan tulang-tulang di pantai itu, yang memberiku isyarat untuk tidak menungu lagi. Apakah ini sebuah kepantasan untuk diceritakan dan akan ada gunanya seperti yang kau katakan?”

“Mungkin tidak bagi siapapun, tapi bagiku.”

Denpasar, 2008-2009