ALBERT Einstein pernah berkata bahwa setiap anak itu genius. Jika semua anak diibaratkan ikan air laut yang harus hidup di air tawar, semestinya sekolah harus dikritisi bahkan harus digugat di pengadilan HAM. Mana mungkin ikan laut bisa hidup di danau walaupun mereka sama-sama ikan. Inikah tujuan dari sekolah?

Sekolah sibuk mengagungkan pendidikan yang tidak masuk akal. Sistem Pendidikan dikelilingi tembok Berlin. Ruang-ruang kelas tidak lagi berjendela. Jika jendela-jendela sekolah dibiarkan terbuka, anak-anak dianggap seperti Totto Chan si anak nakal yang selalu penasaran dengan kejadian-kejadian di balik jendela.

Pikiran anak didik membatu sebatas pada cetakan printer yang sudah terprogram. Bahkan, sekolah bangga jutaan anak didiknya bisa membaca, tetapi tidak bisa memutuskan arah masa depannya. Apa lagi kebanggaan itu tanpa disadari, anak didiknya bisa membaca tetapi tidak terbiasa membaca maupun membudayakan membaca.

Anak didiknya seperti dalam adegan film Charlie Chaplin “Modern Times” yang hanya bisa menyelesaikan per bagian tanpa mengetahui secara utuh. Mengapa masalah ini terus membelenggu dunia pendidikan?

Dunia pendidikan hanya sibuk pada pemikiran, “Apa yang harus dilakukan untuk menghabiskan jutaan anggaran?” Terkurung pada paradigma serapan anggaran yang 100%.

Sekolah pun sibuk mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan maupun seminar-seminar yang seolah-olah untuk kepentingan memajukan pendidikan. Namun, tujuan yang mulia itu tercapai tetapi hanya statistik belaka.

Coba dibayangkan, selama bertahun-tahun pendidik berdogma akan kebenaran. Pendidik mendogma satu pandangan pada anak didiknya yaitu 3 x 3 = 9. Akan tetapi, murid tidak melihat pandangan lain yaitu 3 + 3 + 3 = 9, 5 + 4 = 9, atau yang lainya.

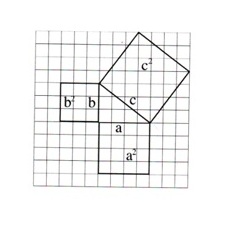

Begitu juga, anak didik mampu menggunakan dan menghafal rumus matematika tetapi tidak memahami konsep dasarnya. Misalnya, ketika berbicara rumus Teorema Pythagoras (a^2+ b^2= c^2), anak didik hanya tahu itu rumus mencari sisi-sisi segitiga.

Begitu juga, anak didik mampu menggunakan dan menghafal rumus matematika tetapi tidak memahami konsep dasarnya. Misalnya, ketika berbicara rumus Teorema Pythagoras (a^2+ b^2= c^2), anak didik hanya tahu itu rumus mencari sisi-sisi segitiga.

Namun, tidak dipahami bahwa itu adalah luas persegi a dan luas persegi b sama dengan luas persegi c. Dengan demikian, sisi a segitiga sama dengan sisi a persegi, sisi b segitaga sama dengan sisi b persegi, dan sisi c segitiga sama dengan sisi c persegi.

Bahkan, pendidik ketika menanyakan tentang suatu pengertian dari materi pembelajaran maka harus sesui dengan yang disampaikan bahkan harus sesuai dengan tanda bacanya. Tidak sampai di situ saja, proses bembelajaran kadang membuat bosan dan melelahkan. Apa lagi, pendidik merasa lebih hebat atau superior dibandingkan anak didiknya.

Hal ini berdampak pada proses pembelajaran. Ketika anak didik menyampaikan tentang suatu materi yang tidak sepaham dengan pendidik, banyak pendidik yang mengatakan bahwa itu salah. Bahkan, ada yang mengatakan itu salah karena memang tidak tahu atau belum baca tentang materi tersebut. Namun, pendidik malu mengakuinya karena pantang bagi pendidik kalah dari anak didiknya.

Akan tetapi, hal yang harus disadari dalam pendidikan, sekolah yang anti kritikan. Sekilas banyak orang yang tidak menyadari. Akan tetapi, jika diperhatikan secara seksama akan terlihat menusuk diri sendiri. Visi dan misi untuk menumbuhkan karakter kritis ada di setiap sekolah, tetapi ketika dikritik dianggap menyalahi aturan, suka bikin keributan, dan tidak menghormati pendidik.

Apakah ini sebagian besar adalah potret pendidikan Indonesia? Jika ini benar terjadi di sebagian besar dalam pendidikan kita, betapa suramnya generasi bangsa ini. Apalagi, jika para pendidik tidak bisa merubah pola pikirnya itu, pendidikan kita akan terkungkung dalam pendidikan yang menindas.

Apakah mau generasi kita menikmati pendidikan yang menindas? Tentu kita berharap hal itu tidak terjadi. Namun, Bishop Mandell Creighton berkata, “Satu tujuan nyata dari pendidikan adalah membuat manusia tetap dalam kondisi terus menerus bertanya.”

Jika anak didik dikondisikan dalam kondisi terus menerus bertanya dan pendidik memiliki pandangan yang luas seperti kondisi pendidikan Finlandia, pola pendidikan yang menindas akan mudah dibongkar. Kita pun menjadi sangat terharu dan bangga ketika melihat generasi-generasi penerus tersenyum bahagia seperti Totto Chan dengan penuh tanggung jawab dan tersenyum bahagia ketika berada di sekolah baru di gerbong kereta api. Kita tidak lagi menemukan senyum-senyum yang menunjukan rasa tertidas maupun tertekan selama pembelajaran.

Kita pun akan lebih mudah menemukan pendidikan yang memanusiakan manusia. Semudah menemukan sepucuk surat yang dituliskan oleh seorang anak tentang tempat belajarnya.

Saya Anatasya Dena Lova. Saat saya kelas 4, saya mengikuti les BSB (Belajar sambil Bermain).

Di BSB saya bertemu dengan teman-teman, ada teman sekolah dan ada teman TK.

Saya senang les di BSB karena di BSB saya bisa menanyakan hal yang tidak saya ketahui dan saya berubah.

Dulu saya anak yang pemalas dan ketika saya ikut BSB, saya menjadi anak yang rajin.

Di BSB saya diajarkan tentang hal yang belum saya ketahui.

Di BSB saya diajar oleh kakak-kakak.

Saya senang ikut BSB karena di BSB semua orang sangat ramah.

Di BSB saya sangat suka belajar.

Di sana saya bisa menanyakan hal yang belum saya ketahui tentang soal-soal yang diberikan oleh guru.

BSB sangat menyenangkan.

Di BSB saya belajar mandiri.

BSB merupakan tempat belajar sambil bermain.

Les BSB sangat seru dan senang.

BSB sangat bagus.

BSB tempat saya belajar dan bermain.

BSB sangat indah.

Di BSB saya melihat kakak kelas 5 sedang bermain kelereng dan bermain bola.

BSB merupakan les yang sangat saya sukai.

Saya senang dan bahasia di BSB.

BSB terima kasih.

Saya berharap semoga BSB selalu maju.

BSB adalah les yang saya sukai.”

(Salah satu surat anak SD mengisi kegiatan sore dengan mengikuti BSB (Belajar sambil Bermain).

Dengan demikian, kita akan bertanya-tanya, “Sudah sampai manakah dunia pendidikan Indonesia?” (T)