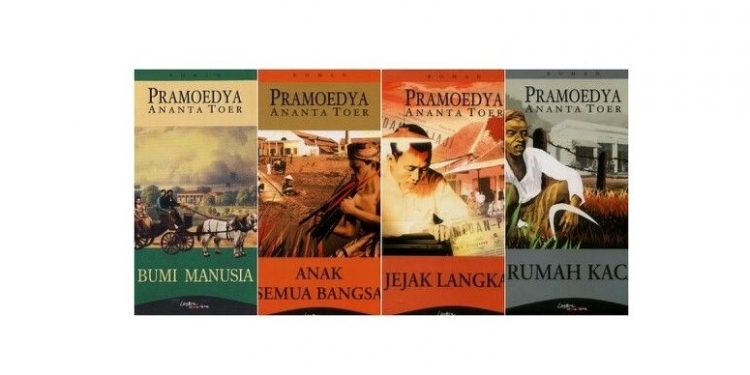

Saya agak menyesal baru khatam roman ini ketika menyelesaikan studi master sejarah di UGM, 6 tahun lalu. Saat kuliah sarjana, saya sempat membaca salah satu bagian Tetralogi Pulau Buru, Anak Semua Bangsa. Itupun tak sampai habis. Saya membelinya karena alasan-alasan yang tak masuk akal di sebuah toko buku, Toga Mas, yang waktu itu masih berlamat di sekitaran Jalan Udayana Singaraja sebelum akhirnya pindah ke Jalan Kartini.

Siapapun akan sepakat bahwa Pram, melalui Teralogi Pulau Buru telah berhasil memotret embrio nasionalisme Indonesia yang paradoks sekaligus ambigu. Racikan fakta sejarah dipadu nalar proletar tentang gelombang revivalisme lokal menempatkan Pram sebagai salah sastrawan berpengaruh pada jamannya.

Pun demikian, di masa puncak jayanya, Pram adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat. Era di mana Lekra dan Manikebu saling melancarkan gagasan dan opini akademis bagik media massa dan cetak tentang bagaimana seharusnya kebudayaan nasional dirumuskan. Meski mereka hidup di jaman Orde Lama yang tidak jauh opresif dengan Orde Baru, intelektualisme cenderung lebih hidup. Barulah di era Orde Baru, bersamaan pemberangusan PKI juga ikut memusnahkan satu generasi intelektual.

Dalam metodologi sejarah mutakhir, Pram bisa jadi sukses mempromosikan teks ideal problematika sastra dengan sejarah. Ilmu sejarah sejak era Leopold van Ranke, dengan keangkuhan metodologi positivistik Barat tidak pernah sudi “membumi”. Sastra di tempat lain merangkak demi menggali intimitas kemanusiaan. Meski kedunya berangkat pada akar yang sama, pada satu momen mereka berpisah, dan pada titik yang lain bertemu. Pram lah, melalui novel sejarah ini menyejarahkan sastra dan begitu sebaliknya, menyastrakan sejarah.

Bagi mantan sarjana pendidikan seperti saya, membaca novel sejarah agaknya bukan kewajiban. Kami cukup tahu judul buku dan pengarang tanpa harus bersentuhan, atau membaca secara langsung. Dengan pengetahuan sepotong dan agak dipaksakan itu, sudah cukup kiranya berbagi pengetahuan di dalam kelas. Perlu dicatat, output yang dihasilkan oleh prodi kami tidak menekankan pada kemampuan literasi, sastra salah satunya, bukan merupakan keharusan. Sarjana pendidikan sejarah diarahkan pada kemampuan manajemen kelas. Kemampuan pedagogi sejarah lebih ditekankan dibanding telaah epistemologi keilmuan. Dalam teks ideal, kami diharapkan menjadi penutur masa lalu yang sesuai dengan kurikulum yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui Kemendikbud.

Oktober 2014, setelah menyelesaikan studi master dan kembali ke tanah kelahiran, obsesi saya terhadap Pram tidak memudar, bahkan semakin gila dengan memburu karya-karyanya yang lain. Beberapa di antaranya saya dapatkan secara gratis dalam bentuk pdf dari kawan di Jogja. Beberapa yang lain saya fotocopy seperti aslinya setelah berburu di hampir semua perpustakaan kampus UGM, UNY, SADAR dan UIN Sunan Kalijaga.

Hasil bacaan terhadap karya-karya Pram saya tuangkan di beberapa jurnal. Kehadiran Pram sebagai inspirasi menulis mendorong saya tetap terjaga dan produktif. Oleh sebab itu, saya membutuhkan media aktualisasi untuk mengekspresikan ide-ide liar Pram tentang intelektualisme sastra sejarah, dan ruang itu hanya ada di perguruan tinggi. Alasannya, selama 2 tahun mengajar di bimbel dan SMA di daerah Denpasar sejak 2015-2016, anak didik saya tidak terlalu punya idealisme literasi. Mereka, yang saya sebut Gen Z adalah generasi dengan budaya digital.

Momen itu akhirnya datang, dan sejak Februari 2017, saya mengajar di Prodi pendidikan sejarah Undiksha. Di sanalah, pada mata kuliah sejarah intelektual, pemikiran-pemikiran Pram saya semai dan diskusikan dengan mahasiswa tanpa takut berhadapan dengan masalah pedagogi normatif. Meski di jaman mereka, akses terhadap informasi sangat luas di tambah kelihaian update sekaligus upgrade teknologi adalah hal lumrah, tetap saja budaya digital tidak bisa menggantikan budaya literasi. Mereka gagap budaya berhadapan dengan teks asli.

Di awal pertemuan, mereka tampak kurang nyaman dan sering menyampaikan keluhan. Akan tetapi keluh itu sirna berganti menjadi obsesi. Dari yang awalnya dipaksa, lalu terpaksa, akhirnya terbiasa. Dalam tulisan lain di platform ini, saya menyebut perilaku gagap literasi dengan istilah “intelektual pengecer”. Bak gayung bersambut, kini merekapun tampak antusias menerima siraman proletarianisme ala Pram melalui saya.

Tetralogi Buru mengisahkan tentang gerakan kebangkitan nasional Indonesia rentang tahun 1898 – 1918, dengan tokoh protagonis utama seorang anak bupati yang mengenyam pendidikan Belanda, yakni Minke. Karakter Minke digambarkan mengalami pergolakan batin di antara dua dunia ; Barat atau Timur. Ia tumbuh dan berkembang, dari yang merasa malu terlahir sebagai pribumi dan menolak menulis dalam bahasa Melayu hingga menjadi salah satu pejuang melawan kolonialisme. Pertemuannya dengan Petani Jawa yang bernama Trunodongso, yang digusur dari tanahnya sendiri adalah tonggak penting dalam perubahan sikap Minke terhadap kolonialisme. Perjalanannya menjadi semakin menggeliat ketika ia mendedikasikan diri melalui kehadiran surat kabar berbahasa Melayu-Medan Prijaji.

Tokoh Minke dalam tetralogi Buru adalah fiksi yang berangkat dari jejak dokumen sejarah yang ditinggalkan Bapak Pers Nasional ; Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo. Dalam hal ini, sebagai wujud penghormatan dan kekagumannya kepada sosok Tirto, Pram memonumenkan kisahnya ke dalam sebuah novel berjudul Sang Pemula. Minke, sebagaimana yang dibayangkan, adalah sosok fiksi metaforis terhadap tujuan utama Pram untuk menyampaikan hikayat, tafsir dan pandangannya tentang embrio pembentukan sebuah bangsa-negara Indonesia. Potret tentang kondisi sosial politk dan ekonomi pada masa kolonial yang berhasil didokumentasikan dalam novel ini bahkan jauh melampaui kajian ilmiah tentang periode itu. Tak lain adalah karena kelebihan sastra untuk memberi nyawa bagi kajian-kajian ilmiah dan sejarah masa lalu yang membentuk Indonesia hari ini.

Saya menggarisbawahi otoritas Pram yang menempatkan Max Havelaar, karya Multatuli (nama samaran Eduard Douwes Dekker) sebagai pioner buku yang membunuh kolonialisme dan menjadi karya yang menginspirasinya. Penuturan melalui novel (semi otobiografs ini) Max Havelaar berhasil mengangkat problem ketidakdilan akibat berlangsungnya tatanan kolonial secara khusus sistem Tanam Paksa dan di sisi lain tatanan feodal yang menjadi sarana Pemerintah Kolonial menghisap dan mengendalikan rakyat.

Metaforis kebudayaan lain yang berhasil dianalogikan Pram adalah kisah Saidjah dan Adinda, kisah utama dan paling menyentuh di dalam kisah pengalaman nyata seorang Asisten Residen Lebak ketika bersentuhan dengan penderitaan rakyat atau kaum tani, berinteraksi dan bersentuhan dengan sebuah sistim kekuasaan feodal yang korup dan sesungguhnya menjadi mesin atau perkakas kuasa kolonial dimana dia mengabdi, dan pada akhirnya modal dan pasar. Modal dan pasar muncul dalam sosok Batavus Droogstoppel, seorang borjuis kecil pedagang kopi dan hingar binger Lelang Kopi di negeri Belanda.

Fragmen sosial yang ditampilkan kisah percintaan Saidjah dan Adinda telah berhasil membuka mata kita bahwa rakyat di masa itu adalah korban eksploitasi dan kekejaman, sapi perahan, baik itu sistem kolonial maupun ketamakan serta sifat korup pembesar-pembesar bumi putera. Kritik dan laporan tentang kesewenangan Bupati melalui saluran birokrasi kolonial menemui jalan buntu, bahkan akhirnya sang Residen disingkirkan dari jabatannya karena dipandang tidak loyal dan patuh pada keputusan atasan.

Bagi saya, buku ini telah merobohkan sendi-sendi legitimasi moral Belanda dalam mengkolonisasi wilayah jajahannya yang diberi nama Hindia Belanda. Bagaimana tidak, mereka menganggap diri bangsa yang tercerahkan. Hal ini berangkat dari prosesualisasi sejarah Eropa yang memasuki era modern. Meski begitu, tagline di atas berbanding terbalik dengan pensikapan mereka terhadap penduduk Hindia-Belanda yang eksploitatif sekaligus diskriminatif.. Jejak primitif Eropa era Kegelapan masih merupakan penyakit mental yang serius.

Pada masa yang berbeda, Tetralogi Pulau Buru merupakan buku wajib bagi kaum intelektual pembangkang di era Orde Baru. Barangkali hal yang membuat buku ini menjadi bacaan wajib para pembangkang karena kemampuannya memotret dengan tajam ketidakadilan sosial di dalam cengkeraman kuasa kolonial dan kapitalis perkebunan. Di era Orde Baru, kolonial dan kapitalis tidak lagi berkulit putih dengan ciri kaukasian, melainkan melayu cokelat. Di sisi lain, karena cara pandang roman yang dianggap progresif dalam memberikan makna pada proses panjang pembentukan sebuah bangsa. [T]